物流システムとは?システム化の方法と種類、主な機能と選び方、運送会社や製造業の導入メリット

2023年3月16日

- 物流を管理・効率化する運送・物流システムとは?

- 物流システムを導入するメリット

- 主な物流ITシステムの種類と主な機能・特徴

- 物流システムの選び方

- パッケージ型物流システムのメリット

- クラウド(SaaS)型物流システムのメリット

- 物流システムを導入するときのよくある課題

- 物流システムのトレンド

- BIPROGYの物流システム一覧

- 関連ソリューション

物流を管理・効率化する運送・物流システムとは?

社会のあらゆる活動において「あるべき場所にあるべき物があるようにする」というロジスティクス機能は不可欠です。ロジスティクスの大きな割合を占めるのが物流であり、物流もまた輸送手段の確保をはじめとするロジスティクスを必要とします。物流システムとはこの「物流がロジスティクス機能を果たせるようにする」、「物流のためのロジスティクスを維持する」仕組みの全体または一部を指します。また、ロジスティクスと物流の機能は多くが重なるのでロジスティクス・システムと言って実際は物流システムを指している、ということもしばしばあります。

BIPROGYを含むITサービス事業者が「システム」というとき、多くはITシステムを意味します。そのため「物流システム」「運送システム」「ロジスティクス・システム」も「物流のITシステム」を指していることがあります。それに対し、運ばれる物が存在し、車両をはじめとする機材がある以上、物流システムはデジタルで完結あるいは代替されうるシステムではなく、その範囲はITシステムより広いという考え方もあります。ここでは、便宜上前者に従い、「物流のITシステム(情報システム)」を単に物流システムと呼ぶこととします。

物流システムを導入するメリット

一般的なメリットは「物流の効率化」

- 情報の取得、記録、検索、集計といった業務の効率向上

- 口頭伝達や転記に伴う人的なミスの防止

- 顧客接点の拡大や業務のスピードアップにより機会ロスを回避

- 内部統制をはじめとするコンプライアンスの担保

- ステークホルダーとの通信、情報共有による業界横断での最適化

物流の6大機能(輸送、保管、荷役、梱包、流通加工、情報処理)のうち、輸送、保管、荷役といった領域においてプランニングや状況把握を、システムがサポートすることでより効率的にリソースを稼働させ、誤りや事故を防ぐことできるようになります。

運送業、倉庫業の導入メリット

- 輸送や保管の需要を的確に捉えた、適切なサービスの提供

- 自社が保有あるいは管理する車両や施設などリソースと荷物の状況の掌握

- サービスレベルの維持

製造業、流通業の導入メリット

一方、製造業や流通業では運送業や倉庫業のメリットの裏返しとなります。

- 輸送や保管のサービスを適時適価で調達する

- 自社の荷物の状態を掌握し顧客などに適切に情報を提供する

- パフォーマンスに基づき運送業者等との取引条件の改善を図る

これらにとどまらず納期管理や物流コスト管理を製造や販売のシステムと連携させることで、生産活動販売活動の最適化を図り、サプライチェーンマネジメントの実現・高度化といったメリットが期待されます。

主な物流ITシステムの種類と主な機能・特徴

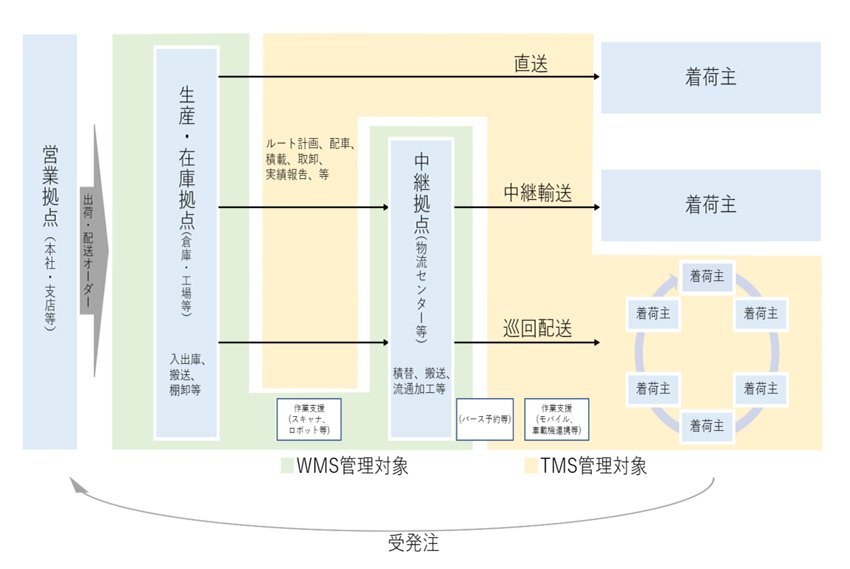

倉庫管理システム(WMS)

WMS(Warehouse Management System)は、物流倉庫や物流センターなどの拠点における入荷・出荷・在庫・流通加工・帳票類発行・棚卸・検品などの活動をデジタル化して施設・設備の情報と合わせて管理し、業務効率化や物流品質の向上を可能にします。倉庫業務の効率や品質を向上したい、既存の在庫管理システムや棚卸システムなどの運用で問題を感じるといった場合は、WMS導入を考えるべきです。

輸配送管理システム(TMS)

TMS(Transport Management System. 輸送管理システムとも)は、倉庫や物流センターを出て届け先に着くまでの輸配送の計画と進捗・実績、発生コストをデジタル化し、輸送リソースや制約といった情報と合わせて管理してルートや配車のスピーディな最適化、コスト管理などに寄与します。車両やドライバーの稼働を掌握したい、積載率向上や時短を図りたいと思ったら、TMSを検討すべきタイミングです。

その他のシステム

WMSとTMSはそれぞれ「拠点」と「輸配送」の情報を集約して計画と実績を司り物流のコア業務を支えます。それ以外にも様々な物流業務に対応するシステムが存在します。

作業支援

荷扱いや報告など事務の効率化省力化に寄与する様々なシステムが存在します。画像認識や車上装置など、荷物や輸送状況についての情報を自動的にデジタル化する技術が進化していること、現場で変化が目に見えることなど、システム導入への期待値はむしろこの領域のほうが高いかもしれません。

受発注

受注出荷や配送のオーダーは物流業務のトリガーとなります。物流システムにカテゴライズされないこともある領域ですが、システム間連携や改修などの検討が必要です。

物流システムの選び方

クラウド(SaaS)かオンプレミス(パッケージソフトウェア)か

それぞれにメリットとデメリットが、と言いたいところですが実はほぼ結論が出ているといってよい状況です。これから物流システムを導入するならまずクラウド(SaaS)を考えるべきでしょう。いまや物流システムはモバイル対応抜きには成り立たず、モバイルデバイスは必然的にクラウドに接続するようになること、またクラウドなしにシステムを運用するには中小事業者ではシステム人材確保が、大組織であれば管理対象となる機器の数の多さがネックになること、アプリケーション開発自体がクラウドを前提とするようになっており、今後の機能強化などシステムの進化はクラウドサービスが先行すると予想されるためです。

物流システムを比較するときの比較ポイント・注意点

システム導入に際して複数ベンダーに見積を求め、機能比較をするステップで選定しがちですが、システムを提供する各ベンダーそれぞれにバックグラウンドがありターゲットとする業種業態、事業規模、カバーする業務の範囲が異なるのに無理に比較してしまう、といったケースに陥りがちです。フルスクラッチで物流システム開発を行うのでなくSaaSなどを選択するときは、そのサービスがどういうターゲットを想定しているかをまず把握し、自社の業態、規模、既存システム等に照らして適合性評価を行うことで検討を進めやすくなるでしょう。これらの検討を行う際に、自社のサービスだけでなく他社サービスや自社の技術知見を組み合わせて提案できるベンダーを探すことが成功への近道です。

また、WMSやTMSあるいはERPの物流モジュールなど情報を集約管理することに主眼をおいたシステムは、現場からは一見とっつきにくく思われることがあります。「使いやすさ」を他のツールで補いうるものなのか、サードパーティ製品との組み合わせについても情報収集すること、あるいはオープンな立場のインテグレータを検討段階から参画させるといったことも考えられるのではないでしょうか。

パッケージ型物流システムのメリット

オンプレミスの物流システムを導入進メリットは、自社のニーズに合わせてカスタマイズをすることのできる柔軟性にあります。特定の荷主や業界に合わせた業務要件に応じて機能を追加したり、SaaS型のシステムと比較して他の自社システムとの連携が図りやすい点がメリットと言えます。また、クラウドサービスを利用する場合に発生する利用料や通信料が発生しないため、予算の見通しが立てやすい点もメリットとして挙げられます。

クラウド(SaaS)型物流システムのメリット

導入に伴うハードウェアやインフラへの投資が不要な点と、アップデートやセキュリティ対策などのシステム保守をプロバイダが行う点から低コストでの運用が実現できる点がメリットとなります。一般的な追加機能やモジュールを必要に応じて追加・削除できる点や、事業の規模に応じたシステムの拡張が比較的容易に行える点もSaaS型物流システムのメリットとして考えられます。

物流システムを導入するときのよくある課題

人材確保

システム導入という前に人手不足をなんとかしたい、という悩みはよく耳にするところですが、システムを活用することでミスなどから生じる余分なリカバリーや単純な情報伝達など間接業務量を減らす、隙間時間などにリモートで業務を進め総拘束時間を減らす、個人の能力に依存していた作業をシステム化し採用・人員配置のスキル要件を緩和する、業務負荷を軽減し離職率低減を図る、といったかたちで課題の解決に近づくことができます。

積載率の向上

車両やドライバーのキャパシティとアクティビティは簡単には変えられない一方で、物流の需要には変動や偏りがあります。結果的に低積載率での運行が生じコストを圧迫、という状況は至る所で見られます。空車運行を極小化し積載率を高めるには、運行計画やキャパシティの空きといった情報をタイムリーに社外に提供することが鍵となります。システムを活用することでよりスピーディに少ない業務負荷で情報をアップデートできるようになります。

荷物やドライバーの追跡

ネット通販の拡大に伴う荷主消費者双方からの期待、ドライバー労務管理上の必要性など、荷物やドライバーの動態を把握するニーズが高まっています。荷物と車両・拠点の紐づけ、配達状況のデータ化、車両とドライバーの位置情報管理など物流システムが追跡機能を備えて荷主、届け先に随時情報提供することは当然視されるようになるでしょう。

倉庫内作業

効率の悪いレイアウトやエラーを起こしやすい業務の仕組みがある倉庫は、コスト悪化と人手不足に見舞われます。そこで必要なのは単なるアウトプット管理だけでなくレイアウト適正化とプロセス改善です。RFIDなどを活用したモノの動きと作業動線の実態把握、分析、シミュレーションなどを踏まえた改善に取り組みWMSで計画管理を行うことで搬送ロボットなど自動化機器も効果的に活用でき、目指す姿により近づけます。

物流システムのトレンド

最新テクノロジーの適用

AI

AI(人工知能)は単なる流行り言葉ではなく、スマートフォンで簡単に利用できる音声認識アシスタントをはじめ日常の生活と仕事に浸透しており、物流も例外ではありません。これまでに計画の最適化(ルート、拠点配置等)、予測(需要、リソース所用量等)、アナログ情報のデジタルデータ化、顔認証による入退場のセキュリティ強化、自動応答といった活用が図られ、今後さらに応用範囲が広がるものと期待されます。

モバイル(スマートデバイス)

スマートフォンは1人1台以上の時代を迎え、モバイルはもはや「最新」のテクノロジーではありませんが、データ処理能力と通信容量の向上で適用範囲が広がり続けています。ハンディターミナルの代用というだけでなく位置情報活用、車載機器連携など、そしてもちろん携帯電話としても、輸配送現場のシステム化では当分主役であり続けることでしょう。

IoT

IoT(internet of things)は、運ばれる物や輸送機器自体がそれぞれネットに繋がることで物流システムの精度、運用負荷、応用範囲などに劇的なインパクトをもたらし、物流サービス自体の新たな次元を開く可能性があります。増大するデータ量への対応や大量に使用するデバイスのコストといったネックがありましたが、AI、モバイルの進化との相乗効果そして現場負荷軽減に直結するとの期待で新たな取り組み事例が見られるようになっています。

新たな課題への対応

2024年問題

ドライバーの稼働が減少し輸送力が不足すると懸念されるいわゆる「2024年問題」。一層の省力化をはじめ物流システムが解決に寄与することが期待されています。ただ、サプライチェーン上のボトルネックがドライバーに生じるとなると、単なる省力化では対策として不足かもしれません。ドライバーが過大な付帯作業や長時間の待機を求められるなど商慣行の問題も指摘されるなか、まず「ドライバーが拘束時間中どの荷主のためにどこで何をしているか」をデータ化、可視化できているかが問われそうです。

脱炭素

2050年ゼロカーボンを目指す産業界あげての取り組みのなか、物流においても化石燃料に替わるエネルギー源の導入をはじめ多くの難題が待ち受けています。自社の活動だけでなくサプライチェーン上流下流の輸送に伴う温室効果ガス排出量の開示が求められる趨勢の下では物流の脱炭素は荷主の課題でもあります。物流企業がどうGHG排出を計測して荷主にどう提供するか、物流システムとしてどう対応するかが課題となると同時に、脱炭素は新たな競争優位をもたらす機会にもなりえます。

物流DXと「フィジカルインターネット」

あらゆる産業・行政各分野で取り組みが進められているデジタル・トランスフォーメーション(DX)は、別ページ(*1)で紹介したように通り国の物流政策大綱(*2)に「物流DXの推進」が掲げられるなど取り組みの機運が高まっています。そして、物流DXで標準化・自動化・シェアリングを進めたさらにその先には、効率・強靭性・普遍性をそなえた「フィジカルインターネット」(*3)の世界が広がるはずです。

フィジカルインターネットの時代の物流が現在とどれほど異なるものになるか様々な考えがありえますが、デジタルデータの整備と活用がさらに重要になることは間違いないでしょう。物流システムを整備することは、現在の課題に取り組むとともにそういった未来に向かうスタートラインに立つことでもある、といえるのではないでしょうか。

BIPROGYの物流システム一覧

入荷

在庫管理

配車

出荷

配送

関連ソリューション

BIPROGYの業種別ページ

トピックス

-

絞り込みの結果、データがありません。

-

2022.12.13

イベント/セミナー

「第2回スマート物流EXPO」出展のご案内 >(2023年1月25日~1月27日)

-

2022.11.25

イベント/セミナー

「トラスコ中山・プラネット埼玉 GROUNDソリューション 実地見学会」のご案内 >(2022年12月14日)

-

2022.09.30

イベント/セミナー

「トラスコ中山・プラネット埼玉 GROUNDソリューション 実地見学会」のご案内 >(2022年10月20日)

-

2022.08.03

イベント/セミナー

「国際物流総合展2022」出展のご案内 >(2022年9月13日~9月16日)

-

2022.03.03

イベント/セミナー

物流現場のDXを実現!先端テクノロジーを活用した物流施設革命 -物流オペレーションの可視化・最適化で変わる次世代物流施設とは- (2022年3月25日(金)13:00~14:25)

別ウィンドウで開く -

2021.11.11

イベント/セミナー

「第1回スマート物流EXPO」出展のご案内 >(2022年1月19日~1月21日)

-

2021.10.26

お知らせ

【関連記事】「飲酒検査義務化?法人向けのアルコールチェッカーの大解説」コラムが掲載されました

別ウィンドウで開く -

2021.10.25

イベント/セミナー

幹線輸送における共同輸送のススメ ~物流クライシスに打ち勝つ!長距離幹線輸送の共同輸送による効率化~ (2021年11月15日(月)~17日(水)16:00~17:00)

別ウィンドウで開く -

2021.08.10

ニュースリリース

センコー・エフビットコミュニケーションズ・日本ユニシスの 3 社による太陽光発電 PPA モデルにおける再生可能エネルギー活用最大化に向けたスキームの構築

-

2021.07.29

ニュースリリース

GROUND、日本ユニシス 物流施設統合管理・最適化システム『GWESジーダブルイーエス』提供のパートナーシップ契約締結へ

-

2020.12.22

イベント/セミナー

「第5回スマート工場EXPO」出展のご案内 >(2021年1月20日(水)~1月22日(金))