コーポレート・ガバナンスおよび内部統制

持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現していくためには、実効的なコーポレート・ガバナンスおよび内部統制の体制構築が不可欠であり、その強化に努めています。

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制原則(412.0 KB)

業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)(557.3 KB)

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

BIPROGYグループが持続的に成長し、中長期的な企業価値の向上を図るためには、適正かつ有効な監視・監督のもと、経営者による健全かつ迅速な経営判断を可能とする仕組み(コーポレート・ガバナンス)が不可欠であり、当社はその構築および維持ならびに不断の改善を行います。

また、社会課題を解決する企業として社会に貢献していくために、すべてのステークホルダーとの信頼関係を構築することができるよう、「ステークホルダーの声に真摯に耳を傾け、企業価値向上に努めます」を企業理念の一つとして定めるとともに、当社はこの理念に沿って事業活動を進めます。

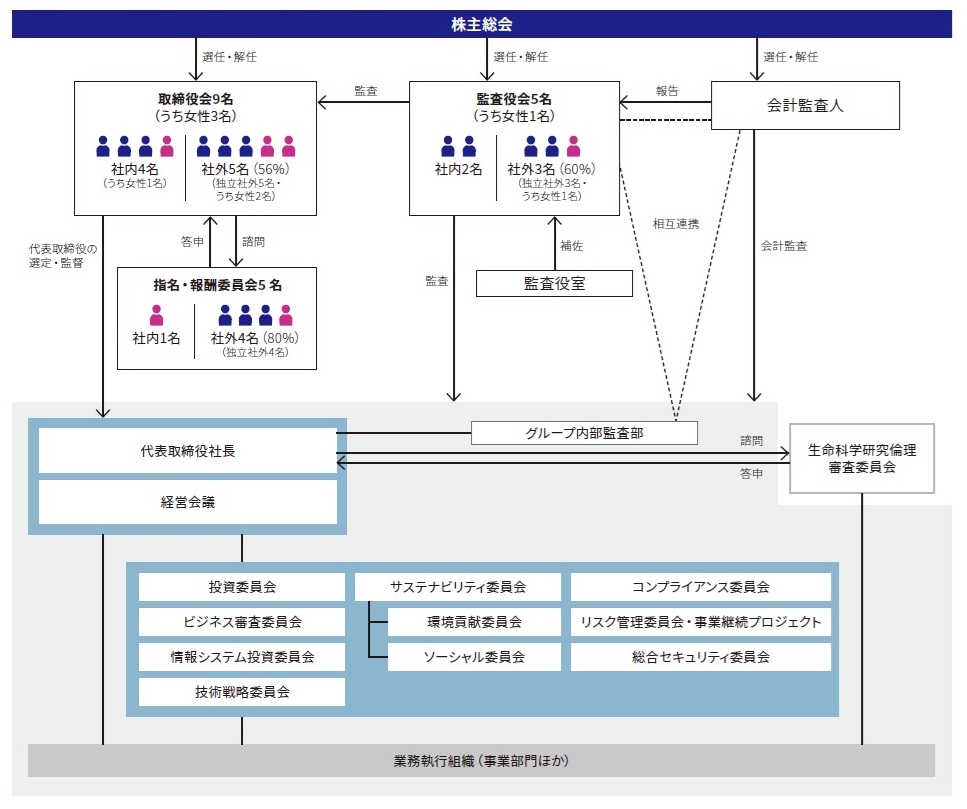

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、社外取締役を含む取締役会による監督および社外監査役を含めた監査体制が経営の監視に有効と判断し、監査役会設置会社制度を採用しています。

コーポレート・ガバナンス体制図(2025年6月26日現在)

1. 取締役会

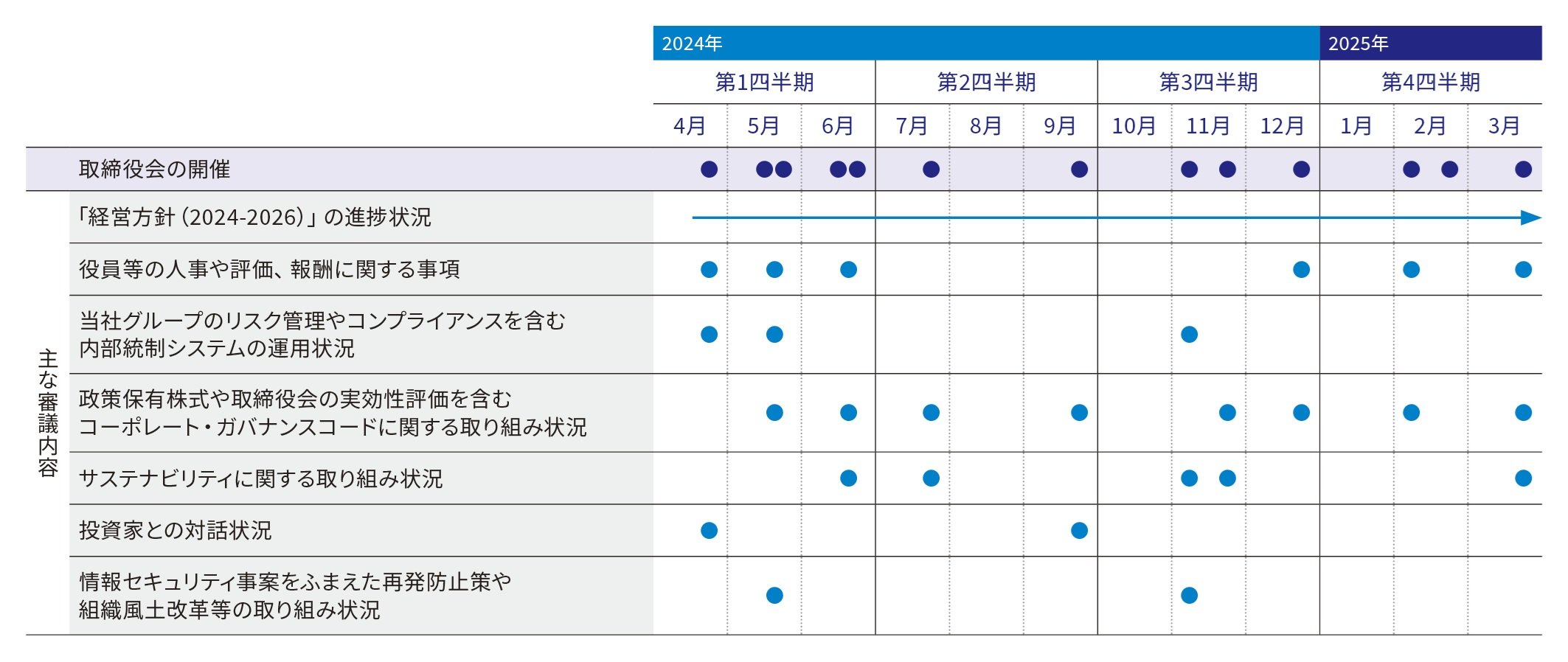

原則として毎月開催。当社の経営の基本方針その他重要事項等の審議、決定を行うとともに、取締役および執行役員による職務執行を含め、経営全般に対する監督を行っている。また、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としている。2024年度は13回開催。

2024年度の主な審議内容

- 「 経営方針(2024-2026)」の進捗状況

- 役員等の人事や評価、報酬に関する事項

- 当社グループのリスク管理やコンプライアンスを含む内部統制システムの運用状況

- 政策保有株式や取締役会の実効性評価を含むコーポレートガバナンス・コードに関する取り組み状況

- サステナビリティに関する取り組み状況

- 投資家との対話状況

- 情報セキュリティ事案をふまえた再発防止策や組織風土改革等の取り組み状況

2. 監査役会

各監査役は取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務や財産の状況の調査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使等を通じて、取締役の職務執行および内部統制システムに関わる監査を行っている。なお、監査役の監査の実効性を高め、かつ監査機能が円滑に遂行されるよう、監査役室員( 専任者2名)が監査役の職務遂行を補佐している。2024年度は16回開催。

2024年度の重点監査項目

- コンプライアンス態勢強化への取り組み状況

- 内部統制システムの強化に向けた取り組み状況

- リスク管理の高度化に向けた取り組み状況

- 不祥事を受けた組織風土の改善への取り組み状況

3. 指名・報酬委員会

当社役員および執行役員の人事、報酬に関する事項を審議・答申するため、取締役会の諮問委員会として設置。決議の成立には独立社外取締役の出席を必須とし、かつ独立社外取締役を含む出席委員の全員一致が必要。2024年度は10回開催。

2024年度の主な審議内容

- 取締役会・監査役会の構成や取締役・監査役に求められる専門性と経験(スキル・マトリックス)に関する事項

- 取締役および執行役員候補者の人事案(代表取締役、職務代行順位、実績評価および再任妥当性、後継者育成計画等を含む)

- 賞与支給額

- 譲渡制限付株式の発行・割り当て

※指名・報酬委員会の審議結果は、取締役会に報告・答申を行っている。

4. グループ内部監査部

当社グループ全体の内部統制の有効性と効率性を監査するために、社長直属の独立した当社社内組織として設置。当社の委員会、部門・一段組織およびグループ会社の活動状況の確認および監査を行っている。また、取締役会において内部監査計画と監査結果を報告している。

5. 経営会議

業務執行の重要事項を決定するための意思決定機関として、取締役を兼務する執行役員および社長が任命する者を構成員とする経営会議を設置し、効率的な意思決定を行っている。なお、経営会議には監査役が出席できることとしており、通常、常勤監査役が出席している。

各種委員会

取締役の業務執行に関する個別の経営課題を実務的な観点から審議するために設置

| 6. 投資委員会 | 当社グループで定めた注力領域の方針に基づき、事業や商品・サービスに関する計画の妥当性を審議し、投資の可否を決定するとともに、当該計画について予実管理や評価を行い、必要に応じて見直しを要請 |

|---|---|

| 7. ビジネス審査委員会 | 重要な開発・サービスビジネス案件に対するビジネスリスクおよびその対策の妥当性の見極め、実行の可否の決定を行うとともに、プロジェクト計画について予実管理や評価を行い、必要に応じて見直しを要請 |

| 8. 情報システム投資委員会 | 当社グループの自社システムの開発・運用等について、コスト、効果および適用技術の妥当性などを審議し、投資の可否を決定するとともに、これらに関する計画について予実管理や評価を行い、必要に応じて見直しを要請 |

| 9.技術戦略委員会 | 当社グループが取り組むべき技術分野を定め、その対象技術の獲得・強化・事業適用に向けた開発、投資、活用等の技術戦略およびその実行計画に関する妥当性を審議し、実行計画のモニタリングを実施 |

| 10. サステナビリティ委員会 | 当社グループのサステナビリティ経営の実現に必要なマテリアリティの特定、取り組み方針を策定、ESG観点での事業活動全体の適正性判断と活動の推進・評価を総合的に判断し、必要に応じて見直しを要請 |

| 11. 環境貢献委員会 | 当社グループの環境貢献に関する対応⽅針の検討、環境貢献を推進するための仕組みの設計と実⾏状況の管理、監督 |

| 12. ソーシャル委員会 | 当社グループの社会分野に関する対応⽅針の検討、社会分野への対応を推進するための仕組みの設計と実⾏状況の管理、監督および懸案事項に関する是正指⽰ |

| 13. コンプライアンス委員会 | 当社グループのコンプライアンス・プログラムの策定、運用、コンプライアンス推進方針の策定、コンプライアンス違反にかかる事案分析、調査報告、再発防止策の検討 |

| 14. リスク管理委員会・事業継続プロジェクト | 当社グループ経営に重⼤な影響を及ぼすさまざまなリスクへの対処および事業継続性の確保 |

| 15. 総合セキュリティ委員会 | 当社グループの総合セキュリティ・個人情報保護戦略を策定し、それらに基づく諸施策の検討および推進 |

| 16. 生命科学研究倫理審査委員会 | 当社における、人を対象とした研究について、会社から独立した機関において、倫理的・科学的観点から研究の妥当性の審査を行い、必要に応じて見直しを要請 |

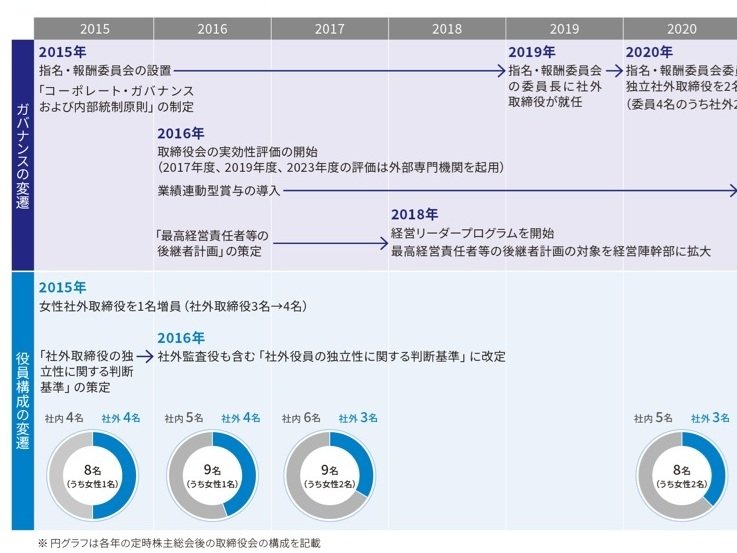

コーポレート・ガバナンス強化の取り組み

当社グループは、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みとしてのコーポレート・ガバナンス強化のため、常に改善に取り組んでいます。また、ビジネスエコシステムの創出にあたっては、多様なステークホルダーとの信頼関係構築によりビジネス機会を拡大することが重要であるため、取締役・監査役の多様性を確保するとともに、スピード感のある進化に向けた後継者計画も注力すべき重点項目として捉えています。

コーポレート・ガバナンス体制と役員構成の変遷

*画像をクリックして拡大表示

取締役・監査役の構成、スキル・マトリックス

当社取締役会は、取締役9名(うち3名が女性)のうち、ベンチャー投資・グローバルビジネス経験、国際課税、ジェンダー・ESG/サステナビリティ、法務、リスクマネジメント分野における高度な専門的知見や経営者としての豊富な知見と経験を有する等、多様なバックグラウンドを持つ独立社外取締役が5名と、定数の過半数を占めております。

スキル・マトリックス

*画像をクリックして拡大表示

スキル・マトリックスの項目選定理由

| 他社での経営経験 | 事業環境が急速に変化する中、経営者が「経営方針(2024-2026)」のもと、的確かつ迅速な経営判断を行い、会社を社会的価値創出企業へ変革させていくためには、他社の企業経営経験や実績を持つ社外取締役による的確な助言・監督が有用である。 |

|---|---|

| 業界知識 | 会社が「経営方針(2024-2026)」のもと、お客様やパートナーとともにビジネスエコシステムを拡大していくためには、ICT、DXをはじめとする情報サービス業界の豊富な知識が必須である。 |

| 技術・研究開発 | テクノロジーが急速に進化する中、会社が「経営方針(2024-2026)」のもと、お客様やパートナーとともにビジネスエコシステムを拡大していくためには、先端テクノロジーを含む技術や研究に関する豊富な知見が必須である。 |

| 財務・会計 | 会社が透明・正確な財務報告、強固な財務基盤、持続的な企業価値向上に向けた戦略投資、適正な株主還元を配慮した資本政策を実現するにあたっては、財務・会計に関する豊富な知見が必要である。 |

| 法務/リスクマネジメント | 中長期的な企業価値向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化に加え、多様化・複雑化するリスクに的確かつ迅速に対応するためのリスクマネジメントが不可欠であることから、これらに関する豊富な知見が必要である。 |

| ESG/サステナビリティ | 「経営方針(2024-2026)」のもと、当社が目指す持続可能な社会の実現のためには、気候変動への対応、人財戦略、ダイバーシティ&インクルージョンを含むESG/サステナビリティ推進に関する豊富な経験や知見が求められる。 |

| グローバルビジネス | お客様やパートナーとともにビジネスエコシステムを拡大していくにあたっては、ボーダレスな視点が不可欠であることから、グローバルビジネスに関する豊富な知見が求められる。 |

取締役会における審議の状況

取締役会の実効性評価

当社では、持続的な企業価値向上のためには、取締役会がその機能を十分に発揮し、ガバナンスの強化を図ることが重要であると考え、2015年度の取締役会より自己評価を実施して、取締役会の実効性の向上に努めています。

2024年度に関しましては、取締役・監査役全員を対象に、以下の評価項目を含む記名式アンケート調査を実施し、社内で取り纏めた上で、外部コンサルタントに内容分析を依頼し、その結果をもとに、当社取締役会の現状および改善点等を審議・評価しました。

実効性評価プロセス

以下の内容の質問事項について、取締役会メンバーである全取締役および全監査役に回答いただいた上、回答内容を分析しました。取締役会は、この分析結果をもとに、現状を把握・評価し、今後の取締役会のあり方等につき審議の上、対応方針を決定しました。

| 対象者 | 2024年度の全取締役(8名)および全監査役(5名) |

|---|---|

| 回答方式 | 無記名(全71問) |

| 評価項目 | ①経営の課題と取締役会の役割・機能 ②2024年度の対応方針の進展状況 ③取締役会の規模・構成 ④取締役会の運営状況 ⑤指名・報酬委員会の構成と役割 ⑥指名・報酬委員会の運営状況 ⑦役員研修 ⑧社外取締役に対する支援体制 ⑨取締役からみた監査役の役割・監査役に対する期待 ⑩監査役の役割 ⑪投資家・株主との関係 ⑫当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 ⑬自己評価 |

2024年度の評価結果と2025年度の対応方針

評価結果(総括)

質問票の結果をもとに、取締役会にて審議した結果、評価項目に関しては、総じて高い評価となり、後述の「2024年度の対応方針に関する取組み」も一定の評価がなされました。他方、「取締役会の運営状況」、「指名・報酬委員会の構成や役割」を中心に、改善すべき点など、取締役会の実効性の更なる向上に向けた取組みが必要な事項として以下が挙げられました。

- 現状、取締役会において、活発な議論がなされているが、経営上の重要な課題のうち、後述の「2025年度の対応方針」(1)に記載した項目については、更なる議論の充実が必要である。また、基本的な取締役会の役割・機能は変化させる必要はないものの、スピード感をもって重要なテーマについて議論を尽くすため、議題設定を工夫し、議論の時間を確保する必要がある。

- CEO含む経営陣幹部の後継者に関して、パイプラインの充実や多様性の確保に向けた施策を更に進めるとともに、委員会メンバー以外への 情報共有の充実を図る必要がある。

「2024年度の対応方針」に関する取組状況と評価結果

-

経営資源の配分を含む事業戦略・技術戦略・人財戦略(サクセッション・プラン含む)やリスクなどの議論の深化に向け、取締役会での議題設定、議事進行の更なる工夫や取締役会以外の場の活用を一層進めるとともに、社外の取締役へ共有する情報の充実を図る。

⇒議題の工夫、事前説明の充実、現場視察の実施などの対応をふまえ、ポジティブな評価がなされたが、引き続き、海外戦略等の事業戦略・技術戦略・人財戦略や国内外の社会情勢を踏まえた具体的リスクなどの更なる議論の深化およびそのための事前の情報提供や議題設定等の工夫が必要である。

-

重大事案・事故を起こさないよう、組織風土の改革、現場へのコンプライアンス意識・リスク管理意識の浸透に向けた取り組みについて、引き続き取締役会として実効的なモニタリングを行う。

⇒定期的な報告、事前説明の実施などの対応がなされ、一定の進捗はあったものの、引き続き、組織風土の改革、 現場へのコンプライアンス意識・リスク管理意識の浸透に向けた取り組みに関する情報提供の工夫により、モニタリングの実効性を高めることが 必要である。

2025年度の対応方針

上記の評価結果を踏まえ、2025年度は、以下に取り組むことで、当社のガバナンス体制のさらなる強化に取り組むこととします。

- 「Vision2030」を見据え、以下の主な経営の重要な課題およびリスクについて優先順位を定め、取締役会内外での議論の深化を図るとともに、情報共有の充実、年間を通した議題の設定や資料の工夫に引き続き努める。

・中長期的な競争状況・市場の動向をふまえた当社の得意領域

・事業戦略の着実な実行に対する評価・検証

・投資戦略、海外戦略を進める上でのリスク許容度・リスク抑制策

・グローバル戦略

・人財育成・人財確保(中長期的なマネジメント層の多様性の促進、CEO及びCEO以外の経営陣幹部のサクセッション・プラン等を含む)

・外部環境の変化をふまえた中長期的な技術・イノベーションの動向

・海外を含むM&Aや子会社設立におけるグループ経営の強化 等 - 組織風土の改革、現場へのコンプライアンス意識・リスク管理意識の浸透に向けた取り組みに関する情報提供の充実化によりモニタリングの実効性を高める。

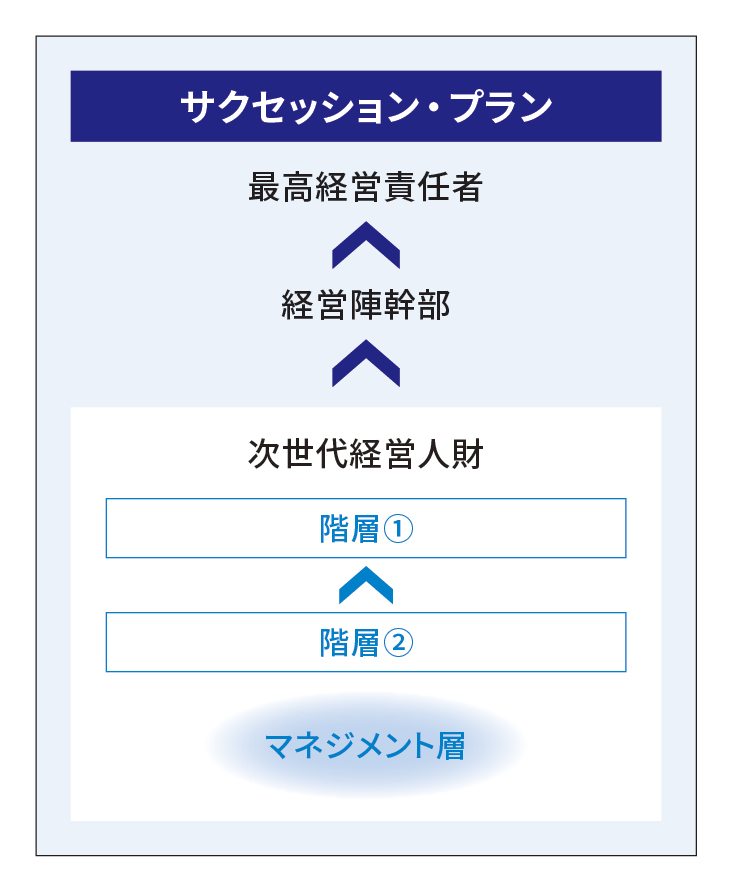

サクセッション・プラン

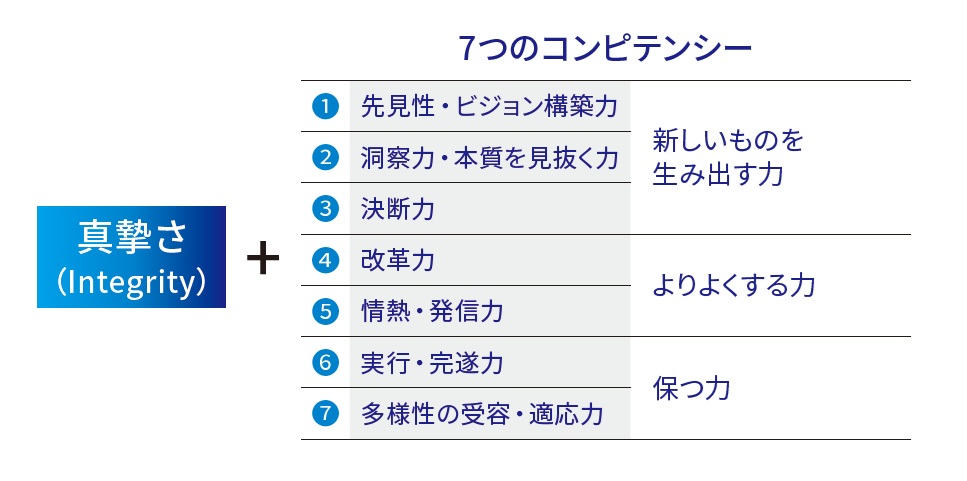

当社グループでは、最高経営責任者を含む経営陣幹部の選定プロセスの透明性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会において、経営陣幹部の後継者に関する計画(サクセッション・プラン)を審議し、取締役会に報告しています。当社グループのサクセッション・プランでは、最高経営責任者に求められる重要な資質として、「真摯さ(Integrity)」をベースとし、「先見性・ビジョン構築⼒」や「洞察⼒・本質を見抜く⼒」など、7つの項目を重要なコンピテンシーとして定めています。各コンピテンシーの発揮度は、ビジネス環境(転換・変革期あるいは継続・拡大期)により変動すると考えています。また、経営陣幹部の後継者候補の人財パイプラインを増強するため、人財戦略の重点施策として「次世代経営人財」の育成を進めています。

最高経営責任者に求められる資質

新しいものを生み出す力

「先見性・ビジョン構築力」とは、当社グループの将来を見通し、高い志を持ってビジョンを掲げ、未来への約束(コミットメント)をする力です。「洞察力・本質を見抜く力」とは、グローバルな視点で世界の潮流や変化を読み解き、日本経済、つまり世の中の動きを洞察し、あらゆるものの価値の本質を見抜く力です。「決断力」とは、予測不可能な状態の中でも、リスクを認識したうえで、揺らぐことなく信念を持って方向性を決める力を指します。

よりよくする力

「改革力」とは、前例や慣習にとらわれず、意欲的な姿勢で道なき道を切り拓き、困難に遭遇してもあきらめず、やり抜く力です。「情熱・発信力」とは、何事にも情熱を持って取り組み、広くコミュニケーションをとりながら、周囲の協力や信頼・応援を得て進む力のことです。また、高い情報感度と受信能力を持ち、夢の実現や達成すべき目標、課題解決の方向性に向けた発信ができる力です。

保つ力

「実行・完遂力」とは、企業が目指すべき高い目標とゴールを設定し、リーダーシップを発揮し、必ず実行し、やり遂げ、結果を残す力です。「多様性の受容・適応力」とは、企業の内外を問わず、さまざまな立場の人の価値観を認め、既成概念や既存の枠組みにとらわれず、広く交流する力です。バックグラウンドが異なるさまざまな企業の立場やものの考え方、異文化を理解し、積極的に関係を構築する力です。

「次世代経営人財」の育成

当社グループでは経営陣幹部の後継者輩出に向け、サクセッション・プランのもと、人財パイプラインの構築を進めてきました。「経営方針(2024-2026)」では、人財戦略の重点施策として「次世代経営人財」の育成を進めています。「次世代経営人財」とは、グループの価値向上において高い志を持ち、前例にとらわれない思考と行動⼒、ワクワクさせるビジョンで変革を牽引する人財を指します。

2018年度から公募制の「経営リーダープログラム」を実施し、変革を担う人財の育成に取り組んできました。しかし、体系的な運用には至っておらず、人財パイプライン強化や登用に十分に結びついていないという課題がありました。そこで、サクセッション・プランを再設計し、2024年度から2階層での選抜型の育成プログラムを開始しました。アセスメント(多面診断・経営知識診断)の実施、部門横断で現経営陣幹部が伴走するコーチング主体の育成、タフアサインメントなど、一連の施策を体系的に実施しています。

重点育成領域として、「ビジョン構築力」・「改革力・変革力」・「決断力」・「経営マインド」の4つを設定しています。これらは、最高経営責任者に求められる資質を基盤とし、急速な環境変化や複雑化する経営課題に対応するため、転換・変革期に特に重要と考える力に着目して定めたものです。

「次世代経営人財」を可視化し、後継者候補準備率をモニタリングすることで、計画的・継続的に経営陣幹部の後継者を輩出します。

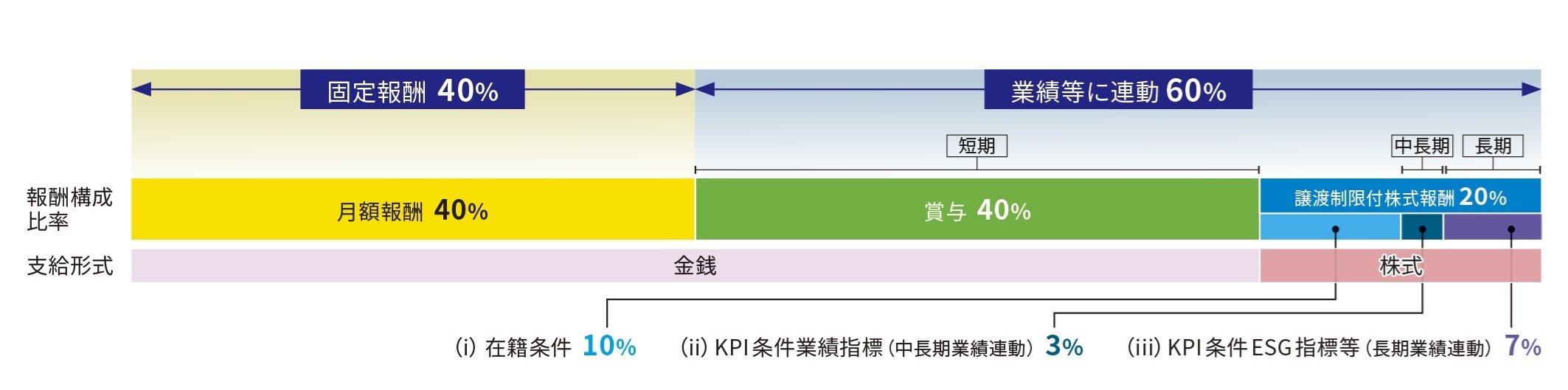

役員報酬制度

業務執行取締役の報酬として、業績目標を100%達成した場合には固定報酬、業績連動賞与(親会社の所有者に帰属する当期利益に連動)、株式報酬の割合が4:4:2となるように設計しています。

社外取締役などの非業務執行取締役については、実効性ある経営の助言・監督機能を担うため、業績と連動しない固定的な月額報酬のみを支給することとしています。なお、取締役の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針は、取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会で審議し、取締役会にて承認する方法にて決定しています。

中長期・長期業績に連動した譲渡制限付株式報酬

当社は2021年度に、中長期業績と連動する業績指標に加え、気候変動等のサステナビリティ課題への対応実績を含む長期業績条件を盛り込んだ役員報酬制度を導入しました。中長期的に企業価値を向上させ、報酬の中長期・長期業績との連動性を高めることを目的としています。

業務執行取締役の報酬イメージ

取締役の月額報酬は月額35百万円、監査役の月額報酬は月額8百万円を上限としています。

業務執⾏取締役の賞与の支給総額は、年400百万円を上限としており、親会社の所有者に帰属する当期利益に応じて指名・報酬委員会にて定める基準係数(当面の間は最大0.5%)および役職別基準額に従い、取締役会で具体的な支給総額を決定する旨の決議をしています。

業務執行取締役に対し譲渡制限付株式報酬を採用し、(i)在籍条件、(ii)中長期の業績指標(当社株式に係る株主総利回り(TSR)の対TOPIX成長率)、(iii)ESG指標の3つの条件・指標を取り入れており、それぞれに対し、3:1:2の割合で割り当てられます。

(i)の在籍条件は、株式保有を通じて株主と意識・価値共有を図ることを目的としています。(ii)の業績指標については、中長期の業績と連動させるとともに、TOPIXとの比較により、市場全体の影響とは別に当社単独での企業価値向上の実現の度合いを測るための指標として、(iii)ESG指標については、当社が取り組む重要課題の実現のための指標として設定し、各マテアリティ指標ごとに4段階で評価しています。なお、譲渡制限付株式報酬としての金銭債権の総額は年200百万円(これを対価として発行または処分される普通株式総数は年66,000株以内)を上限としています。

2024年度の役員区分ごと報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| (a)固定報酬 | (b)賞与 | (c)株式報酬 | |||

| 取締役 (社外取締役を除く) |

333 | 146 | 133 | 53 | 5 |

| 監査役 (社外監査役を除く) |

57 | 57 | - | - | 3 |

| 社外役員 | 64 | 64 | - | - | 8 |

(注)1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

(注)2.非業務執⾏取締役1名は、賞与および株式報酬の支給対象ではありません。

(注)3.監査役および社外取締役は、賞与および株式報酬の支給対象ではありません。

(注)4.上記のうち株式報酬は、業務執⾏取締役4名に付与した譲渡制限付株式報酬に係る費用のうち、当連結会計年度に費用計上した額を記載しています。

(注)5.役員退職慰労金制度は、2006年4月28日開催の取締役会において決議のうえ、2006年6月30日付で廃止しています。

(注)6.上記には、2024年6月26日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって退任した業務執行取締役1名、社外監査役1名および監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれています。

株主・投資家との建設的な対話に関する方針

当社は、株主、投資家のみなさまに適時、適切な情報をお届けするために、社長およびCFOが中心となり、積極的なIR活動を行っています。

詳細は以下をご参照ください。

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制原則(412.0 KB)

政策保有株式について

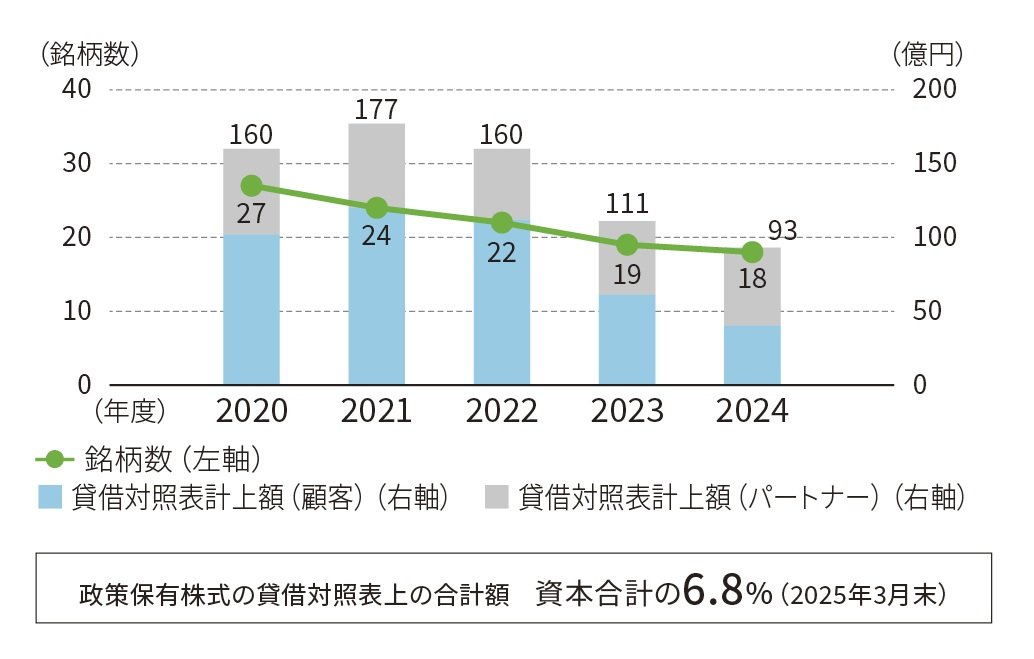

当社は、取引先との関係維持・強化により収益基盤の拡大につながるなど、当社の企業価値向上に資すると認められる場合には、当該取引先の株式を政策的に保有することがあります。株式取得に際しては、社内規程に則り取得の是非を判断し、保有後においては、毎年取締役会で保有の適否の検証を行い、縮減を進めています。その結果、2024年度末の上場株式の保有銘柄数は前年度末比1銘柄減少の18銘柄となりました。また、貸借対照表上の合計額は前年度末比で17億円減少し、政策保有株式の貸借対照表上の合計額は資本合計の6.8%になりました(前年度末:7.6%)。今後も保有意義が薄れた銘柄については売却を進めていきます。 保有する上場株式全銘柄について、個別銘柄ごとに保有目的の持続性および事業戦略との整合性、ならびに関連取引利益などの状況を踏まえ、保有の適否を取締役会で検証しています。

当社の株式を保有する政策保有株主から売却の意向が示された場合、売却を妨げることは一切行っておらず、適切に売却などに対応しています。

2025年6月開催の取締役会における2025年3月末の保有銘柄に関する検証結果

- 保有目的の持続性、および中長期的視点での事業戦略との整合性を検証

- 上記に加え、関連取引利益等について資本コストも踏まえ検証した結果、保有に係る経済合理性があることを確認

純投資目的以外で当社が保有する株式の銘柄数および貸借対照表上の合計額(上場銘柄)

内部統制

業務の有効性および効率性の向上

当社グループでは、経営方針を立案し具体的な経営目標を定めるとともに、業務の有効性および効率性の向上のための体制整備に努めています。

・経営方針の達成に向けた事業戦略および利益計画を策定し、四半期ごとの経営レビューにて、進捗状況の確認、評価を行っています。

・経営会議および各種委員会にて、業務執行の重要事項について、意思決定を行うとともに、事業部門に適切な権限を委譲することにより、迅速な業務執行を図っています。

・商品やサービスの提供および資本参画等の事業投資に係る投資の効率性を確保するため、投資委員会にて、商品やサービスの事業計画の妥当性および資本参画等の事業投資の妥当性等について審議、評価を行っています。また、サービスビジネスの採算性を確保するため、ビジネス審査委員会にて、重要なシステムサービス案件等の実施計画の妥当性等について審議、評価を行っています。

財務報告の信頼性確保

当社グループでは、財務報告の信頼性を確保するために、「BIPROGYグループの適正な財務報告を行うための基本方針」を定め、経営者・社員が遵守、実践しています。

・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)の統括のもと、財務報告に関わる内部統制担当部署を定め、業務執行部署における整備作業を支援すると共に、整備・運用状況を評価しています。評価結果は都度、業務執行部署から経営者に報告され、経営者がその有効性を確認しています。なお、不備等を発見した場合は、業務執行部署が速やかに改善を行っています。

・当社グループでは、適正な財務報告が企業の社会的責任であることを常に念頭に置き、財務報告の虚偽につながる不正や誤りが生じないよう内部統制担当部署が作成するeラーニング(内部統制を正しく理解するために)を毎年実施するなど、内部統制の浸透を図っています。

事業活動に関わる法令等の遵守(コンプライアンス)

当社グループでは、コンプライアンスを業務執行の最重要課題と認識し、「企業行動憲章」、「グループコンプライアンス基本規程」および「グループ役職員行動規範」を策定し、これに基づき、グループの全役職員は、法令、社会規範および社内規則を遵守し、倫理的な活動を行うこととしています。

この実現のため、当社グループでは、「コンプライアンス委員会」を設置し、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)の統括のもと、コンプライアンス・プログラムの推進を図っています。そして、コンプライアンス意識の徹底・向上を図るための方策として、当社グループ各社の全役職員に対して、eラーニングや研修会等の実施によるコンプライアンスに関する継続的な教育・啓発活動を実践しています。また、コンプライアンスに関する報告、相談ルートとして、コミュニケーション・ルートを設定しています。さらに、コンプライアンス委員会および監査役への直接の報告・相談ルート(ホットライン)を確立するとともに、ホットライン利用者が不利益を被らないよう厳格な措置を講じています。

資産の保全(リスク管理)

当社グループは、グループ全体のリスク管理の統括・指揮管理を行うためチーフ・リスク・マネジメント・オフィサー(CRMO)を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しています。

リスク管理委員会では、管理対象とするリスクをグループ全体で共通化し一元的に管理することを目的に、グループ共通のリスク分類体系を整備しております。現在、情報管理関連リスク、システム開発関連リスク、災害・事故関連リスクなど約130項目のリスク管理項目に分類しており、各リスク管理項目に対しては当該リスクの統制を担当するスタッフ部門または委員会等が管理規程や具体的な未然防止策・発生時対応策を立案し対応しています。

万一の重大リスク発生時には、発生部署または委員会等からリスク管理委員会へ速やかに報告され、そのリスクの影響度に応じて「リスク対策会議」または「リスク対策本部」を設置し的確に対処する体制を敷いています。

なお、地震や新型インフルエンザなどの感染症等による事業継続リスクについては、CRMOが統括する「事業継続プロジェクト」にて、安全確保、社内業務復旧、顧客対応の各観点から事業継続計画(BCP)の策定と継続的な見直し・改善を実施しております。CRMO(本社災害対策本部長就任順位1位)は、有事の際には速やかに災害対策本部を立ち上げ、事業継続のための活動を開始いたします。

子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況については、グループ会社の自律経営を原則とし、当社およびグループ会社の経営効率の向上と経営理念の統一化を図っております。グループとしての企業価値向上および持続的成長を遂げるために制定した「関係会社管理規程」に則り、各グループ会社に設けた当社の各主管部署を通じて、親会社としての適切かつ実効的なグループ会社管理を行っています。

また、子会社および関連会社に対し、当社から取締役および監査役を派遣し、派遣先会社の取締役の職務執行を監督しています。

さらに、グループガバナンス体制の一層の強化に向けて、関係規程の見直しやガバナンス方針の検討を進めております。