物流DXとは? 目的、推進の課題と進め方、物流DXの事例、必要なITシステムを解説

2023年2月15日

- デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?

- 物流DXとは? その背景にある課題

- 物流DXの目的は?

- 物流DXの対象は?

- 物流DXが物流業界の企業だけでなく製造業・流通業においても重要になる理由

- 物流DXにおける課題

- 物流DXの推進プロセス

- 物流DXのメリット

- 物流DXの事例

- 物流DXのイネーブラとなるシステム/サービス

- BIPROGYのソリューション

- ご参考リンク

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?

物流DXは文字通り「物流」における「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を意味します。

2018年に経済産業省が公表しDXという用語の日本での定着に大きな役割をはたした「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(DX推進ガイドライン。改訂を経て「デジタルガバナンス・コード」と統合)は、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争優位性を確立すること」と定義しています。また、令和3年版情報通信白書(総務省)は調査会社による定義を引用してDXを「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」と説明しています。

物流DXとは? その背景にある課題

DXの一般的な意味は上記の通りですが、物流分野においては我が国の政策の根幹をなす「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」(令和3年6月15日閣議決定.以下「大綱」)は今後取り組むべき施策の筆頭に物流DXの推進を掲げ、独自の意味を与えています。背景には我が国の物流が直面している以下のような課題があります

- コロナ禍を経て変化が加速した「新しい生活様式」への対応

- 物流における労働力の需給ギャップ、いわゆる「2024年問題」の克服

- 自然災害に対する物流ネットワーク脆弱性の解消

- 人口減少・少子高齢化、カーボンニュートラル等社会課題解決への寄与

- 国際物流における競争力向上

これらの課題を踏まえ「大綱」は物流DXを「機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること」としています。変革の中身として

- 既存オペレーションを改善

- 働き方の改革

という前述の課題の解決に資するものをまず掲げ、その上で

- 物流システムの規格化

- 物流産業のビジネスモデルそのものを革新

と、企業にとどまらず産業全体に及ぶ変革を図るものとしています。物流DXというとき、他業界と共通のデジタルトランスフォーメーションに加え、この「大綱」における施策を指す場合があります。

物流DXの目的は?

一般的にDXの目的は

あらゆるデジタル化と変革の取り組みがそうであるように、DXもその目的は

- 新たな商品・サービスの提供

- 新たな市場・顧客の創造

- 環境変化への適応

などを通じて事業の優位性を確立することです。DX推進ガイドラインや情報通信白書でのDX定義自体からも同様の目的を読み取れます。

物流固有の課題を反映

-

経験やスキルの有無だけには頼らない、ムリ・ムラ・ムダがなく円滑に流れる物流、すなわち「簡素で滑らかな物流」の実現

-

輸送情報やコストなどを「見える化」することを通じて、荷主等の提示する条件に従うだけの非効率な物流を改善

個別企業だけでなく「物流産業全体としての目的」に言及

- 物流システムを規格化することにより収益力・競争力を向上

と、いったことです。これらを総合すると、物流DXの目的は「2024年問題」に象徴される物流の危機を、デジタルと自動化・機械化を通じた変革のチャンスに変え、収益力のある持続可能な物流を築くこと、といえそうです。

物流DXの対象は?

範囲の限定なくあらゆる業務が対象だが「強力な推進」の対象領域がある

物流DXの目的に鑑みれば、現場かオフィスかを問わず、物流固有業務であろうと他業種共通業務であろうと、あらゆる業務がDX取り組み対象であると考えるべきです。例えば

- 現場 輸送・配送・搬送、入出庫・棚卸 等

- 営業 見積・受発注、請求、取引先情報管理 等

- 管理 車両管理、在庫管理 等

- バックオフィス 経理、人事労務 等

などが挙げられます。ここで大切なのは既存業務の枠組みの中で考えるだけでなくデジタル化機械化を前提とした既存業務の廃止及び新たな業務の定義を視野に入れることです。「大綱」は、物流デジタル化を強力に推進するとして

- 手続書面の電子化の徹底

- サプライチェーンの全体最適を見据えたデジタル環境の整備

- 非対面の点呼を可能にする、特殊の車両通行手続きをデジタル化する等の、規制緩和や手続の特例

を掲げ、そのために必要なこととして「伝票や配送コードの標準化」に言及しています。また、幹線輸送、物流施設、配送それぞれに、陸運海運空運いずれにおいても自動化・機械化に取り組むとして、ロボットやAI、IoTなどの活用がうたわれています。

物流DXが物流業界の企業だけでなく製造業・流通業においても重要になる理由

物流DXは物流業界だけのものではありません。製造業・流通業を始めとする物流から見て荷主にあたる業界においても、以下のような理由で重要な取り組みです。

自社のDXにおいて物流を無視できない

あらゆる産業においてDXへの取り組みはもはや不可避といって過言ではありません。製造業流通業がその取り組みを行うとき、売上の8~9%台のコスト(輸送+在庫+管理)を生じているとされる物流を取り組み対象としないのはむしろ不自然です。

物流DXの取り組みにはメーカー、流通の対応が必要となる

サプライチェーンの全体最適を見据えて物流DXに取り組む際には、外装表示、伝票、コード体系などの標準化が求められ、その多くは梱包仕様やソースマーキング/ソースタギングなどメーカー出荷時点で対応し流通各段階で利用することになるものと想定されます。

荷主責任を明確化する動きが強まる

商慣習として看過されてきた要求が法令違反や事故を招くとして着荷主を含む荷主に対する規制的措置の法制化が検討される、サプライチェーン上の輸配送に伴う温室効果ガス排出量が開示対象になる、など、様々な角度から荷主責任を問う動きが強まっています。

使えて当然と思っていた物流が持続困難に

物流の現場では人手不足と負荷増大の悪循環を生じ一部でサービスレベルが低下するなど持続困難性の問題が表面化しています。一方で物流に対する需要はコロナ禍を経てむしろ増大、多様化しています。このギャップが物流の危機を招き全産業に波及するおそれがあり、物流DXはその打開策となることが期待されています。

物流DXにおける課題

デジタル活用で後れをとる我が国の物流業界

「デジタル化を進める上での課題や障壁」を問われると我が国の企業は「人材不足」「デジタル知識・リテラシーの不足」「アナログな文化・価値観」といった、人的なスキル・文化を挙げる傾向が強く、また、「明確な目的・目標が定まっていない」率も高いことが様々な調査でわかっています。いずれもDXに対する理解あるいは前提知識が経営層を含む組織内に浸透していないことの現れ、といえます。目的・目標が明確でないことの裏返しで「費用対効果」に対する疑念もDX推進投資が進まない理由のひとつですが、よく聞くと効果が測定されていない、測定する仕組みを持っていない、そもそも何を以って効果とするかの指標がない、といったこともありがちで、これら前提知識や情報、指標の欠落が取り組みの遅れと悪循環を生じているかにも見えます。

もう一つの大きな課題は、いみじくも「大綱」が物流DXの目的の中に掲げている「荷主等の提示する条件に従うだけの非効率な物流」に表れています。言い換えれば「荷主等の提示する条件に従うだけを当然とする商慣習の打破」が物流DXの実現にあたって大きな課題になりうるということです。

物流DXの推進プロセス

行うべき取組

経産省「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」(以下「研究会」)が2020年に公表した「DXレポート 2」には、デジタル企業への変革に向けた方向性として直ちに取り組むべきアクションから中長期的対応まで、以下の3段階8項目が示されています。物流DXの進め方として特に示されたものがない現時点ではこれが推進プロセスを検討する際の参考となります。

- 直ちに取り組むべきアクション

- 製品・サービスの導入

- DXの認知・理解

- DX推進に向けた短期的対応

- DX推進体制の整備

- DX戦略の策定

- DX推進状況の把握

- DX推進に向けた中長期的対応

- デジタルプラットフォームの形成

- 産業変革のさらなる加速

- DX人材の確保

「製品・サービスの導入」が「DXの認知・理解」よりも前のファーストステップとされ、多くの企業で課題と認識している「DX人材の確保」は最後になっています。各項目の内容については引用元の「DXレポート2」をご覧いただくとして、ここでは8項目がなぜこの順番なのかを考えてみましょう。

製品・サービスの導入を先行させる理由

製品・サービスの導入」がファーストテップとされた背景には、このレポートが発表された2020年に新型コロナウイルス感染拡大に伴い数多くの企業で事業継続が危ぶまれ「今使えるものを導入する」ことが必要とされたことがあります。その後感染拡大の様相は変わりましたが、ドライバー拘束時間などの制約が待ったなしに強化され事業継続に影響しかねない「2024年問題」を目前にした物流業界のDXにおいても、この考え方は参考とすべきです。

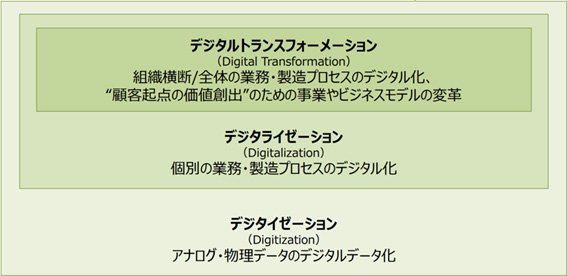

理由1 DXに伴う「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」を進める

事業に関する情報をデジタル化するデジタイゼーション、業務プロセスをデジタル化するデジタライゼーションとデジタルトランスフォーメーションは本来別々の概念で、個別にあるいは並行して推進することもありえます(図「DXの構造」)。しかしデジタライゼーションを飛ばしたDXの実現もデジタイゼーション抜きのデジタライゼーションも成り立たちません。デジタル化未着手であればまずデジタイゼーション、デジタライゼーションから取り組む必要がありますが、先進的な製品・サービスの導入でデジタイゼーション、デジタライゼーションを飛ばしてDXが実現するかのように見えるケースもありえます。その製品・サービスがデジタイゼーション、デジタライゼーションも併せて担うからです。

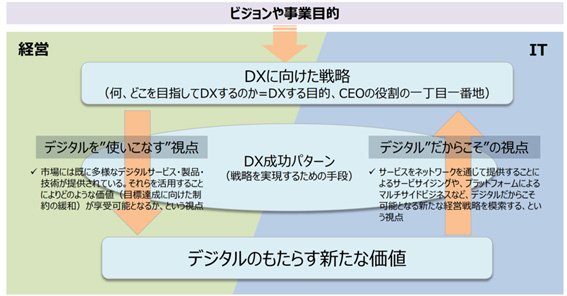

理由2 デジタル化自体がもたらす価値が「成功パターン」を導く

少々乱暴でも製品・サービスの導入を先行させるもうひとつの理由は、デジタル化それ自体が新しい価値をもたらしうるということです。コロナ禍の下ではたとえば「感染対策と業務継続の両立」や「テレワークをはじめとする新しいワークスタイル」などがありました。物流DXの取り組みでも、それらを含む、様々なデジタルの価値を見出しうることでしょう。こういったテクノロジーの価値に視点を置く一方で、経営戦略に沿ってデジタルを「使いこなす」視点ももちろん持つべきです。デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会では、その2つの視点の交わるところにDXの成功パターンを策定するとしています。

「DX化」「DX導入」にご用心

DXは製品、ツールやサービスではなく事業者自身が「取り組む」「実現する」ことですから、ITシステムなどを「DX化」したりどこかから「DXを導入」したりはできません。しかし、「DX化」「DX導入」といった言葉が使われていることもあります(例:国土交通省資料「物流・配送会社のための物流DX導入事例集」)。「DX化」は「DX実現」、「DX導入」は「DX実現のためのデジタルツール等製品・サービスの導入」と読み替えるとだいたい意味は通るのですが、目的や取組内容の理解を誤る原因にもなりかねなません。会話や文章のなかでこれらが出てきたときは気をつけたいものです。

物流DXのメリット

ここまでお読みいただければ物流DXのメリットは明らかでしょうが、まとめておきましょう。

- デジタル技術を用いた機器による現場作業の効率向上

- 情報のやりとりに伴う業務の効率向上・削減

- 輸送や倉庫の実態とコスト、時間の可視化

- DX取り組み過程での事業課題明確化

- 将来にわたって想定される物流の需給ギャップ克服

- 標準化と電子化情報の交換・共有を通じた物流のサービスレベル向上

- 国際物流における我が国の競争力向上

このように物流DXへの取り組みは、自社のメリットにとどまらず物流のステークホルダーに短期から中長期的にわたるものまで幅広いメリットをもたらすことが期待されます。だからこそ、物流DXは国の政策においても重要テーマとされ、傍観を許されないものとなりつつあるのです。

物流DXの事例

物流DXは国を挙げての取り組みとしては端緒についたところですが、これまでの物流分野における業務のデジタル化と自動化・機械化の事例を収集した「物流・配送会社のための物流DX導入事例集」が公表されています。表題にあえて「DX導入」という語を用いたことには、ターゲットとする事業者、それもデジタル化や事業変革に馴染み薄かった物流事業者のハードルを下げようとする意図のようなものが感じられます。24の掲載事例(海外、実証実験を含む)を対象(倉庫(物流拠点)、輸配送、場内搬送)と利用製品・サービス(デジタル化、自動化・機械化)の別に整理し一覧化すると下表の通りです。

| 対象 | 事例 | デジタル化 | 自動化・機械化 |

|---|---|---|---|

| 倉庫 | 携帯電話と連動したバース予約・受付システムで待機時間を短縮 | ✓ | |

| 物流容器在庫管理システムで複数拠点の混在パレットを一元管理 | ✓ | ||

| 複数倉庫を一元管理できるWMSの導入で一時的な繁忙期にも対応(海外事例) | ✓ | ||

| 倉庫への一括問合せから入出荷管理までできる倉庫利用サービス | ✓ | ||

| 荷下ろしロボット導入で複数品種ケースの荷下ろし作業を自動化 | ✓ | ||

| 台車型物流支援ロボット導入により工場内の物の移動を自動化 | ✓ | ||

| ハンドリフト牽引型AGVで物流倉庫内入出庫作業の生産性を向上 | ✓ | ||

| AGFで出荷準備を自動化、縦持ち作業を効率化 | ✓ | ||

| コンテナからの荷下ろし・積込みが高速、全方向移動、全自動運転に | ✓ | ||

| 次世代物流センターで保管・ケースピッキング業務の自動化を推進 | ✓ | ||

| 簡単に利用できる倉庫ロボットで自動化を実現 | ✓ | ||

| RFIDと仕分けシステムの導入で入出荷検品、仕分けの生産性向上を実現 | ✓ | ✓ | |

| 倉庫の自動化設備と制御システムを複数荷主でシェアリング | ✓ | ✓ | |

| 輸配送 | AI点呼ロボットの導入で運行管理者の負荷を低減 | ✓ | ✓ |

| 自動配車クラウド導入で土地勘や経験なしでも配車業務の標準化に成功 | ✓ | ✓ | |

| デジタル化により輸送関連事務のペーパーレス化と業務効率化を実現 | ✓ | ✓ | |

| GPS端末を車両に装着するだけで、簡単に車両の動態管理が可能 | ✓ | ✓ | |

| AI-OCRの導入で点検記録等の手入力業務をデジタル化して省力化 | ✓ | ✓ | |

| AIにより異業種の荷主をマッチングし、共同輸送の機会を創出 | ✓ | ||

| 荷主とドライバーを直接繋ぐ配送プラットフォームを提供 | ✓ | ||

| 電子マニュアルでマニュアル作成の負荷軽減と宅配業務を平準化 | ✓ | ||

| 過疎地域で商品をドローンが配送 | ✓ | ||

| 空飛ぶデリバリーサービスで買物困難者を支援 | ✓ | ||

| 場内搬送 | 完全無人トラックで場内搬送を省人化して搬送効率を改善(実証実験) | ✓ |

表 「物流・配送会社のための物流DX導入事例集」掲載事例一覧(同事例集目次を基にBIPROGY加工)

一見デジタルと無関係な機械化、あるいは単なる効率向上にすぎないように見えるものもあります。しかし、たとえばロボットは荷物やロケーションといった対象物の情報をデジタル化して動作しますし、単なる作業効率向上であっても慢性的な人員不足の下では持続困難な状況を打開する切り札となりえます。そういった視点から見直すと、実際に取り組みが行われた、ということ自体それぞれの価値があるといえるでしょう。

物流DXのイネーブラとなるシステム/サービス

デジタイゼーション - 負荷を軽減しながら緻密なデータを把握

DXの実現にはデジタルデータを扱えることが必須であり、今までアナログ管理されていた情報や見過ごしていた情報があればそれをデジタル化すること(=デジタイゼーション)が第一歩となります。また、物流においては現物とデジタル情報の一致が欠かせません。以前からバーコード、2次元コードなどが利用されており、近年はより多くの情報を高い精度で扱えるRFID(ICタグ)やGPSをはじめとする測位システムの活用が進んでいます。また、AI(人工知能)技術を応用した画像解析をはじめとする自動認識技術と5Gなどモバイル通信の進化により、荷姿、ロゴや手書きを含む伝票といった、従来データ入力に手間がかかっていたような情報も瞬時に取得できるようになり、デジタイゼーションのハードルは下がっています。機材にデジタイゼーション機能を取り込んだものやスマートフォンアプリで機能を実現するもの、管理システムや実行システムとセットになっているものなど様々に登場しており、これまでデジタル化の取り組みから外れていた領域、デジタル化投資に出遅れていた企業にもチャンス到来といえるでしょう。

デジタイゼーション系のシステム/サービス例

- バーコード・2次元コードスキャナ & エンコーダ、ラベルプリンタ

- RFID(ICタグ) & スキャナー、リーダライタ

- AI OCR 伝票・帳票認識

- 音声認識、画像認識

- VR/MRヘッドセット

- OBDスキャナー

- 通信型ドライブレコーダー 等

管理システム - プロセス革新と情報連携のハブ

現場から得たデジタルデータを集約し、共用することで様々な業務をデジタル化(デジタライゼーション)し、プランニングの最適化と実績管理をより効率的効果的に行えるようになります。物流業務ではWMS(Warehouse Management System: 倉庫管理システム)とTMS(Transportation Management System: 輸送管理システム)が2本柱となるほか、コンテナ、パレット、バース、ドライバーといった特定のリソースの管理や国際物流に伴う諸手続に特化したソリューションも存在します。

物流管理において在庫管理や輸配送計画は古くからシステム化されてきましたが、近年のWMSやTMSは予測の強化や実行システムとの連携等機能面の進化に加え、SaaS(Software as a Service)として提供され導入のハードルが低いものも増えています。

WMSの主な管理対象

- ロケーション情報

- 物品情報

- 入出庫

- 搬送状況

- 棚卸 等

TMSの主な管理対象

- 機材情報

- エリア情報

- 経路情報

- 輸配送計画・実績

- 配車 等

管理業務デジタル化で注目されるシステム、サービス

- ワークフロー

- RPA(プロセス・オートメーション)

- デジタル・アダプテーション

- マニュアル電子化 等

実行システム - ロボティクスが現場改善に寄与

物流の機械化・自動化の取り組みは昔から行われてきたことですが、それらもDXと位置付けるのには単に新しい呼び名をつけただけではない理由があります。かつての柔軟性に乏しくともすれば非人間的な作業を強いることもあったオートメーション機器に対し、今日のロボティクス技術は管理システムとの連携によって都度指示に従い、センサーとデジタル制御を駆使して自ら周囲の状況を検知して自律移動したり人間の動作と協調して動くロボットを可能にしています。無人運転車、ドローンといった人目をひく輸配送自動化手段が注目を集める一方、ピッキング、搬送、棚卸といった拠点内作業でも様々な用途形状のロボットが開発され、また、自動倉庫やソーターといった一見変わり映えしない機器もWMSとの連携でより高度な自動化を実現しています。倉庫など物流拠点の実行システムとWMSを連携・統合したものは特に WES(Warehouse Execution System)と呼ぶこともあります。

物流分野で活用されるロボット・自動機器の例

- ピッキングロボット、ピッキングアシスタントロボット

- AGV、AMR、無人フォークリフト 等

- 無人運転トラック

- 配送ロボット

- ドローン 等

事業者間サービス - 業界横断の効率化とリソース活用

1990年代後半に始まったインターネット上での事業者間取引はすでに様々な分野で定着しています。物流でも早い段階から受発注やマッチングなどで活用されていましたが、施設や車両、ドライバーなど状況把握と通信手段の進化と輸送効率向上ニーズの高まりを受け近年さらに提供サービスの幅が広がっています。フォワーダーのように昔から存在した業態にとってはこれらデジタル化サービスが脅威になりうると同時に、自らのサービスにデジタルで新たな価値を加える機会ももたらしています。

マッチング

- 倉庫マッチング

- 求車求貨マッチング

- 共同輸送マッチング

シェアリング

- 倉庫シェアリング

- ロボットシェアリング 等

フォワーディング/インテグレーション

BIPROGYのソリューション

業種横断で適用可能なDX支援サービスに加え、BIPROGYは運輸製造流通をはじめとする各業界におけるシステム化の経験を生かし、技術開発そしてサードパーティとの協働も合わせロジスティクスソリューションとサービスを幅広く提供しています。

運輸倉庫事業向けソリューションの例

- 庫内業務を一元管理し現場の「見える化」と「改善」を支援する、倉庫管理・在庫管理システム(WMS)

- 物流施設内のアセットを最大限に活用する物流施設統合管理・最適化システム(GWES)

- 検品や棚卸の効率化を支援するRFIDとスキャナ/リーダライタ

- iField™ Indoor Location 屋内測位による現場視える化システム

- UWB通信で位置情報測定の課題を克服した高精度屋内位置測定

- 物流資材の紛失防止や回収運賃低減を実現するパレット管理サービス TRAXGO™

- 倉庫内ピッキングの生産性と作業品質の向上を実現するロボットの導入支援

- 物流拠点や事業所、倉庫・工場ごとに、属人化しがちな配車管理業務をシステム化する輸配送管理システム(TMS)

- 車輛の空きと荷主をマッチングする求貨求車システム基盤

- 運転状況の見える化で安全運転/車両コスト削減/働き方改革を支援する通信型ドライブレコーダー 無事故プログラムDR®

- 輸送経路遮断はじめ事業継続に影響する災害・事故などの危機を可視化し先手を打った対応を可能にする情報提供サービスSpectee Pro™

- 受領書照会、管理システム 受領書の電子データ管理・配送データとの突き合わせをシステム化し、業務の効率化を実現

- AI活用データ解析クラウドサービスによる物流サプライチェーン一気通貫の全体最適化

- 3PLでの荷主要望に応じて事業所毎に独自化属人化した収支管理を一元化し事業全体の収支を見える化する3PL事業所統合収支管理システム

DX支援の例(業種横断)

- 設備点検現場をスマート化する「まるっと点検™」

- AIを利用したOCRによる精度の高い伝票電子化で処理を効率化

- 検討から運用、拡大までプロセスオートメーションの導入を支援する「業務デジタル化支援サービス for RPA」

- 業務プロセスデジタル化の課題をMicrosoft 365 Power Platformを活用して解決しより柔軟な働き方を実現する「業務デジタル化支援サービス for Microsoft Power Platform」

- 中堅・中小企業のDX実現を金融機関や投資ファンド等と連携して支援する「DXサービス」

物流DXの取り組みを始めようというとき、拡大するとき、そしてどうもうまくいっていない気がするときも、まずはBIPROGYにお声がけください。

ご参考リンク

BIPROGYソリューション紹介

お客様事例

通信型ドライブレコーダー「無事故プログラムDR®」を導入し安全運転への意識改革と大幅な事故率削減を達成別ウィンドウで開く

物流センターにおける太陽光発電を効果的に活用する「太陽光発電PPAモデル」構築 別ウィンドウで開く

BIPROGY TERASU

「DXレポート2」が示唆する企業変革の成功条件(前編)別ウィンドウで開く

「DXレポート2」が示唆する企業変革の成功条件(後編)別ウィンドウで開く

「ロボットフレンドリー」な未来へ——官民連携で促進する社会変革別ウィンドウで開く

外部リンク

デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書『DXレポート2(中間取りまとめ)』別ウィンドウで開く