システム更改とは?基幹システムリプレースの適切な時期や失敗しない進め方を解説

- システム更改とは

- システム更改する目的

- システムの更改時期はいつ頃が目安か

- 求められる「レガシーシステム」からの脱却

- 失敗しないためのシステム更改の進め方

- システム更改が上手くいかない主な失敗ケース

- システム更改には中堅企業向けERPソリューション

- まとめ

- 関連コラム

システムを再構築する「システム更改」は、企業の成長や業務効率化を支える重要なプロセスです。しかし、適切なタイミングで実施しなければ、老朽化したシステムが業務の生産性を下げ、セキュリティリスクを高める原因となります。

本記事では、基幹システムを更改する最適な時期や、失敗を防ぐための進め方についてわかりやすく解説します。

システム更改とは

システム更改とは、老朽化した基幹システム(レガシーシステム)を刷新することで、最新の技術や業務要件に合わせて最適化する取り組みです。わかりやすく言うと、システムを「再構築」や「バージョンアップ」することであり、システムリプレース(リプレイス)とも呼ばれいずれも同義語として扱われます。

例えば、同じ基幹システムを10年以上も運用している、もしくはサポート期間が終了したまま稼働させているなどの状況では、システム障害のリスクや、業務効率が大幅に下がるリスクが高まります。

こうした場合にはシステム更改が必要不可欠であり、現在のビジネス要件の変化に対応しきれないシステムも、再構築やバージョンアップが求められます。

システム更改とマイグレーションの違い

マイグレーションとは、システムの動作環境を移行する、もしくは基盤やソフトウェアのバージョンをアップグレードする作業を指します。基本的には業務やシステム機能を大きく変えず、主にバージョンアップや環境移行のみを実施する場合に使われることが多いです。

一方、システム更改では、業務プロセス自体を大幅に変更(BPR)したり、新機能を大きく追加したりするケースが多く含まれます。要件によってはマイグレーション(バージョンアップ+機能追加)と全面更改のどちらが最適かを検討し、場合によっては両方のハイブリッド的アプローチをとることもあります。

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料です。お気軽にダウンロードしてください。

システム更改する目的

企業がシステム更改を行う主な目的として、以下の4点が挙げられます。

- データの可用性を低下させないため

- 労働生産性の低下を防ぐため

- システム運用の属人性を下げるため

- セキュリティ対策を強化するため

老朽化した基幹システムを使い続けると、データの取り扱いや業務効率、セキュリティレベルなどに少なからず悪影響が及びます。そこで最新の技術を取り入れたシステムに更改することで、企業活動を円滑に進め、将来的なリスクを低減するのが主な目的です。

データの可用性を低下させないため

データの可用性とは、必要な情報を必要なときに取り出せる状態のことです。老朽化した基幹システムでは、動作不安定によるシステムダウンや、データベースの容量不足、バックアップ体制の不備など、データを迅速に取り扱えない事態が発生しやすくなります。

システム更改によって、クラウド移行やデータベースの刷新、堅牢なバックアップ体制の構築などを行えば、データの可用性を確保しやすくなるでしょう。結果として、業務の停止リスクを最小化し、顧客満足度や社内の業務効率を維持・向上させることが可能です。

労働生産性の低下を防ぐため

老朽化した基幹システムは、処理速度の遅延や不具合が起きやすく、従業員の作業効率を下げる原因となります。さらに、新しい業務要件をカスタマイズで無理やり対応しているケースでは、システムが複雑化して管理工数も増大しがちです。

そこでシステム更改を行い、最新のプラットフォームやUI/UXを採用することで、業務プロセスを簡素化し、従業員が本来の業務に集中できる環境を構築します。結果的に労働生産性が高まり、企業としての競争力向上にも寄与するでしょう。

システム運用の属人性を下げるため

システム運用の属人性とは、特定の担当者しかシステムの管理方法やカスタマイズ内容を把握していない状態を指します。古い基幹システムでは、長年運用してきた担当者の“経験”に依存する場面が多く、担当者が退職・異動した際に大きな混乱が生じるリスクがあります。

最新のシステムへ更改し、マニュアル整備や運用フローの標準化を進めれば、担当者以外でも運用・保守に対応できる体制を構築できます。また、新システムで設定や変更履歴を可視化できる状態にすれば、運用ルールも統一されやすくなります。さらに自動化やワークフロー機能の導入によって属人的な判断を排除し、効率的な運用も可能になるでしょう。

セキュリティ対策を強化するため

老朽化した基幹システムは、ベンダーのサポート期限切れや脆弱性の放置など、セキュリティリスクが高くなりがちです。また、新たに生じるサイバー攻撃の手口には対応しきれず、情報漏えいやサービス停止といったリスクを抱え続けることになります。

システム更改で最新のセキュリティパッチを適用しやすい環境を整え、暗号化やアクセス制限などの堅牢なセキュリティ対策を実装することで、企業の信用力と事業継続性を高められます。

システムの更改時期はいつ頃が目安か

システムの更改時期に絶対的な正解はありませんが、基幹システムは稼働から10年以内に老朽化が進むと一般的には言われています。これはハードウェアの物理的寿命やソフトウェアのサポート期限などが重なるタイミングでもあり、企業にとっても注意すべき時期になるためです。

一方、実務上ではシステム障害やサポート終了、新たなビジネスモデルへの対応など、問題や課題が表面化したタイミングで更改を検討するケースが多いでしょう。

例えば、以下のような事態が発生している場合はシステム更改を検討するサインとなります。

- 担当者など実際に携わる従業員が不満を感じている

- 基幹システムのサポートが終了する可能性がある

- 新たなトレンドやデータ活用への対応が必要になる

現場からの声やベンダーサポートの状況、そして会社の成長戦略を総合的に見極め、早めに着手することが望まれます。

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料です。お気軽にダウンロードしてください。

求められる「レガシーシステム」からの脱却

経済産業省のレポートでは、「2025年の崖」という概念が提唱されており、デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現できないままレガシーシステムを放置していると、企業全体の競争力や事業継続性が著しく損なわれると警鐘が鳴らされています。

出典:経済産業省ウェブサイト「D X レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

具体的には、サポート切れや人材不足、老朽化による保守コストの増大などが重なり、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失が発生すると試算されています。こうした背景には、急速に進むデジタルトランスフォーメーション(DX)の流れに乗り遅れた企業が競争力を失い、国全体の産業活力が低下する恐れがあるという政策的な懸念があります。

出典:デジタル庁ウェブサイト「デジタル社会の実現に向けた重点計画」

レガシーシステムから脱却し、より柔軟かつ効率的な基盤を構築するために必要なのがシステム更改であり、DXの実現には欠かせないステップといえます。経済産業省やデジタル庁は、政策的にもこのシステム更改を強く後押ししており、企業がレガシーシステムに縛られたままでは市場変化やイノベーションに対応できないと指摘しています。

一方、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、ITを活用して企業のビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、競争優位性を確立することを目指す取り組みです。しかし、古いシステムを温存したままではDXの推進が思うように進まず、結果として新しいデジタル技術の導入や業務プロセスの革新を阻む原因となります。

政府が打ち出すDX推進政策では、レガシーシステムの抜本的な更改・脱却が大きなテーマとなっており、これを放置すれば2025年以降に深刻な経営上のダメージを負う企業が増えるという懸念が示されているのです。

失敗しないためのシステム更改の進め方

システム更改を成功させるためには、以下の7つのステップが重要です。

- システム更改の目的・要件定義

- 更改方針の決定

- 新システムの設計・開発

- 新システムのテスト

- 移行計画と実施

これらのプロセスをしっかり踏みながら、経営陣や現場担当者、IT部門が連携しつつ進めることで、思わぬ失敗を回避しやすくなります。

1.システム更改の目的・要件定義

システム更改を行う際は、まず「なぜ更改が必要なのか」という目的を明確にし、そのうえで具体的な要件を整理します。たとえば、老朽化したシステムを刷新して業務効率を高めたいのか、セキュリティを強化したいのかによって検討すべきポイントは変わります。

要件定義は、新システムに求める機能や性能を可視化する重要なプロセスであり、その精度が後の工程に大きく影響するため、現場の担当者や経営層を巻き込みながら慎重に進めることが求められます。

2.現行システムの調査

次に、現行システムの構成や利用状況を詳細に把握します。多くの場合、長年にわたって運用されてきたシステムは当初の設計を超えるカスタマイズや周辺システムとの連携が加えられているため、ドキュメント化されていない部分が存在します。

そのような“ブラックボックス”を洗い出し、依存関係や可用性、セキュリティ面の懸念などを整理しておくことは、新システムを設計するうえで欠かせません。

3.更改方針の決定

目的と現行システムの実態を踏まえ、更改方針を検討します。たとえば、大幅な業務変更を伴う全面刷新か、段階的なマイグレーションかなど、企業の事情やリソースに応じてベストな選択肢を選びます。

また、クラウドへの移行やオフショア開発の活用など、具体的な実行手段もこの段階で検討すると、スムーズにプロジェクトを進めやすくなります。

4.新システムの設計・開発

方針が定まったら、新システムの機能要件やアーキテクチャを設計し、開発に着手します。ここでは、要件定義の内容を正確に反映することが重要で、企業が目指す姿やユーザーの操作性など、多角的な視点を取り入れる必要があります。

プロジェクトメンバーと開発ベンダーが綿密にコミュニケーションを図り、スケジュールやコストを管理しながら進めることで、大きなトラブルを未然に防ぎやすくなります。

5.新システムのテスト

開発が完了したら、ユニットテストや結合テスト、総合テストなどの工程を経て品質を検証します。実際の業務フローやデータ量に即したテストシナリオを用意し、可能な限り本番運用に近い環境で実施することが望ましいです。

もしテストで不具合や使い勝手の問題が見つかった場合は、リリースまでに修正対応を行い、ユーザーの負担を最小限に留めるよう努めます。

6.移行計画と実施

新システムのテストを終えたら、旧システムから新システムへデータや運用を移行する計画を策定し、実行に移します。移行作業は業務に支障をきたさないよう、切り替えタイミングやバックアップ方法などを綿密に検討する必要があります。

場合によっては業務を停止しなければならない時間帯が生じるため、影響を最小限にする計画立案が求められます。

7.運用・保守

新システムが稼働を始めた後は、運用と保守のフェーズに入ります。この段階では、運用マニュアルの整備や担当者への教育、問い合わせ対応のフロー策定などが重要です。また、定期的にシステムをバージョンアップし、セキュリティパッチの適用や機能改善を行うことで、長期的に安定した環境を維持しやすくなります。

企業の成長や市場変化に対応するためにも、運用・保守を継続的に最適化し、新システムを常に万全の状態に保つことが大切です。

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料です。お気軽にダウンロードしてください。

システム更改が上手くいかない主な失敗ケース

システム更改が上手くいかないケースとして、以下の3点がよく挙げられます。

- IT部門に丸投げしてしまう

- 経営陣が参画せず理解が進まない

- テストの見積りが甘く期間等も曖昧

システム更改が上手くいかない主な原因として、現場の業務実態を十分に把握せずに設計を進めた結果、使い勝手が悪くなるケースが多いです。また、関係者との合意形成が不十分なまま進行し、導入後に混乱を招くこともあります。

さらに、要件の過不足や教育不足により、期待した効果が得られないことも失敗の一因となります。

IT部門に丸投げしてしまう

ITシステムの開発や運用はIT部門が中心になることが多いですが、経営的視点や業務要件が反映されないままIT部門に任せきりだと、現場のニーズを正確に組み込めず、結果的に使いにくいシステムが出来上がる可能性があります。

実際に、金融庁の「システム統合・更改に関する モニタリングレポート」でも、以下のように報告されています。

大規模プロジェクトに必要な進捗状況を的確に把握する体制を整えないまま、過度にIT組織等に依存し、プロジェクトへの関与が不十分となる事例が複数認められた。 このため、経営陣による次工程への進行可否の判断において、具体的に何を確認し、判断すべきかを定めて予め理解しておくことやシステム統合リスク管理が行える人材を育成・確保することが課題であると考えられる。

引用:金融庁ウェブサイト「システム統合・更改に関するモニタリングレポート」

例えば、新システムの機能要件が現場の業務と合わず、追加開発費が膨れ上がったケースが典型的な失敗例です。こうした状況を避けるためには、経営層や関係部門がプロジェクトの計画段階から積極的に関与し、進捗やリスクを共有する仕組みを作ることが重要です。

経営陣が参画せず理解が進まない

システム更改には、一定のコストやリソース、時間が必要です。そのため、経営陣の後押しや意思決定がなければ、十分な予算や人員が確保できません。経営陣がプロジェクトの重要性を理解していないと、プロジェクトが進むほどに目標や評価軸が曖昧となり、関係者同士の摩擦が生じやすくなります。

例えば、新システムの導入効果を示すKPIを定めずにスタートしてしまうと、経営陣がプロジェクトの評価基準を見失い、完成間際に「思っていたほど効果が見込めない」と追加変更を要求するケースが発生しがちでしょう。プロジェクト開始前から経営陣を巻き込み、投資対効果を明確にすることが大切です。

テストの見積りが甘く期間等も曖昧

テスト工程は、システム更改の成否を分ける重要なプロセスですが、全体スケジュールや予算の都合から“短縮されがち”なのも事実です。テストの見積りが甘いと、バグ修正や追加要件への対応が終わらず、リリース延期や品質低下のリスクが高まります。

「テストは数日で終わるだろう」と安易に計画した企業が、実際には結合テストや負荷テストで次々と不具合が見つかり、リリース日を何度も延長する事態になったケースは少なくありません。

そのため、テスト期間の計画を丁寧に立て、実際の業務フローを再現したテストシナリオを十分に準備しておくことが必須になります。

経営環境の変化に合わせて運用できていない

システム更改が上手くいかない主な失敗ケースとして、「現状維持」を前提に設計してしまうことがあります。例えば、従来の業務フローや組織構造に合わせてそのまま新システムを構築した結果、新たな事業戦略や市場変化に対応できず、すぐに陳腐化してしまうケースです。

また、成長分野への展開やグローバル対応が視野に入っているにも関わらず、それを考慮しないシステム設計をしてしまうと、後からの追加開発が必要になり、費用や工期が大幅に膨らむこともあります。さらに、経営判断に活用すべきデータ基盤が整備されていなかったり、リアルタイム性を軽視した設計になっている場合、経営層が変化に即応できないという問題にもつながるでしょう。

このように、将来の変化を見据えた柔軟性や拡張性の確保が不十分なままシステムを更改すると、運用の足かせとなり、結果的に導入が失敗と見なされてしまうのです。

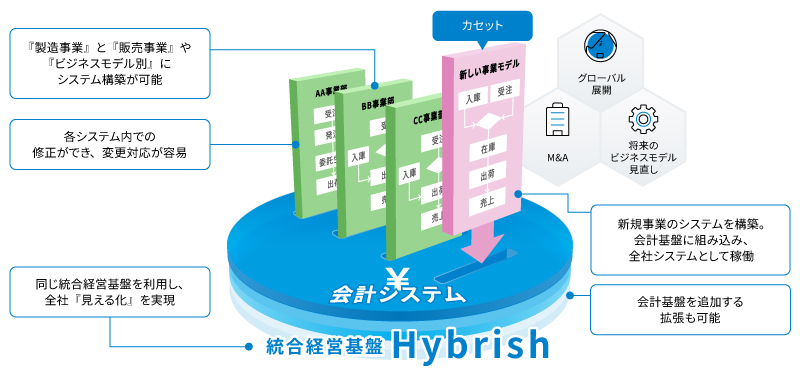

そこで重要になるのが『カセット』の概念です。システム更改におけるカセットとは、以下図のように、経営環境の変化に合わせて必要な機能を追加することです。

例えば、必要なタイミングで新しい事業モデルに対応するためのカセットを適宜セットしていけば、新たな業務にもスムーズに対応できます。システム更改をする際、計画時点では必要な機能が明確ではないケースも少なくありません。またその要件定義に時間を取られてなかなか更改が進まないこともあります。

カセットによって拡張性と柔軟性を担保すれば、それらの問題も解消しやすくなります。自社の経営戦略や市場の変化に合わせてカセットを活用することで、常に最新の運用状態を維持することが可能になるでしょう。

システム更改には中堅企業向けERPソリューション

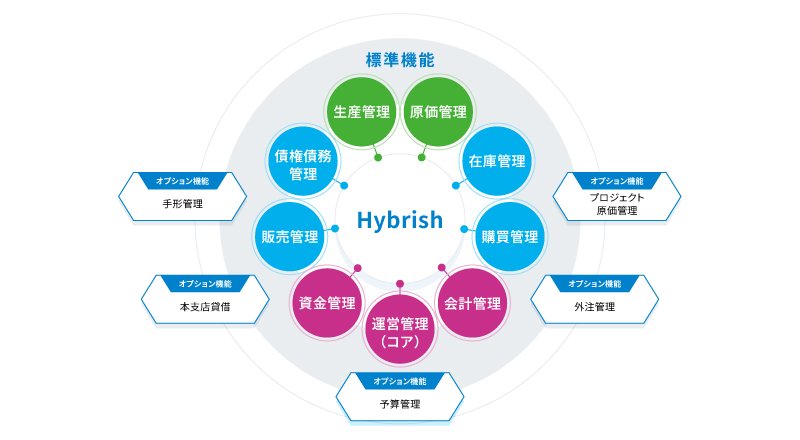

『Hybrish®』

『Hybrish』は、中堅企業の多様なニーズに対応できる柔軟性を兼ね備えたERPソリューションパッケージです。会計や財務管理を中心にし、導入後に経営環境の変化や新規事業の開始などに合わせて機能を追加できる高い拡張性が特長です。

必要最小限の機能からスタートし、段階的に拡張できるため自社に最適なシステムを構築できます。例えば、製造業なら会計管理から販売管理、在庫・生産管理まで一気通貫で対応でき、流通業であれば生産管理以外の機能で運用するといったことが可能です。

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料

基幹システムの更改を効率よく進めるためのPDF資料です。お気軽にダウンロードしてください。

まとめ

システム更改は、老朽化した基幹システムを再構築・バージョンアップし、企業の生産性や競争力を向上させるための重要な取り組みです。データの可用性やセキュリティを高め、DXを推進するうえでも避けては通れない課題といえます。

しかし、目的や要件が曖昧なままIT部門だけに任せたり、経営陣が関与せず理解が深まらないままだと、プロジェクトは失敗に終わるリスクが高まります。そのため、正確な現行システムの調査、明確な方針決定、綿密なテスト計画などを丁寧に行い、組織全体で連携しながら進めることが大切です。

レガシーシステムから脱却できないまま「2025年の崖」に直面し、時代の変化に取り残されないためにも、早めにシステム更改を検討し、企業が持続的に成長できるIT基盤を築いていきましょう。

ERPや基幹システムに関連するコラム

- *Hybrishは、BIPROGY株式会社の登録商標です。

- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。