3章 再生型ネットポジティブ社会に向けたリジェネレーション・デザイン BIPROGYグループが推進するデジタルコモンズ

BIPROGYグループが推進するデジタルコモンズ

共創を育む場としてのデジタルコモンズ

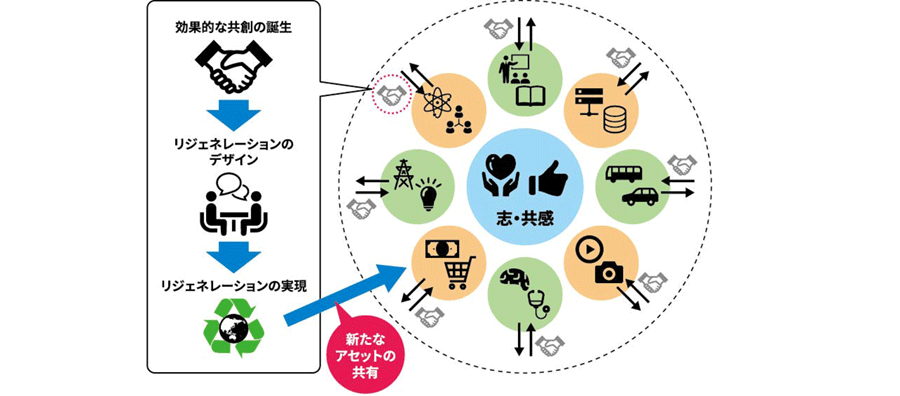

BIPROGYグループが推進するデジタルコモンズは、有形・無形のアセットを可視化し、新たな価値を付加したうえで「共有財」として共同管理するコミュニティである。さまざまな参加者をつなぐオープンイノベーションの場でもあるデジタルコモンズは、リジェネレーションにおいては共創を育み、より良いデザインを描くための活動基盤となる(図5)。

デジタルコモンズのプラットフォームには、ビジネス機会を創出する「共有」「コラボレーション」のための機能が実装される。デジタルファシリテーションにより、多様な価値観を持つ参加者が縦横に対話できる環境が提供され、より効果的なオープンイノベーションを可能にする。そこに活用されているブロックチェーン、Web3・DAO、トラスト等のデジタル技術が、参加者による共創・共生の取組みや、ガバナンスの構築を通した持続的な成長を促進する。

デジタルコモンズの活用事例

デジタル・リアルの両アセットを組み合わせて新たな価値を創出できる場として、デジタルコモンズはリジェネレーションの推進に適した環境を提供する。そこから生まれた共創のストーリーに沿って、すでに新たな活動がスタートしている。

例えばBIPROGYグループが取組む「マイクログリッド導入プラン策定プロジェクト」では、太陽光発電設備、蓄電池、AI技術や専門知識・ノウハウ等のアセットを共有したマイクログリッドのプロトタイプ構築が進められており、分散型エネルギーを地産地消する再生型ネットポジティブ社会の実現が目指されている。

また、地方銀行と地域事業者が一体となった共創事例では、製品・サービスの消費者=ファンのニーズや嗜好に関するデータを「共有財」として集約・蓄積。そこにNFTやトークン技術、地域データ等のアセットを組み合わせることで、ファン同士のつながりや、地元企業による新たなサービスの創出を促進する取組みが進められている。さらにこの先、観光、環境、飲食、教育等に関するアセットの集約も構想されており、他地域との連携・共創も視野に入れた大規模なリジェネレーションが期待されている。

デジタルコモンズは、異なる価値観を持っていた人やコミュニティを、「共有財」とデジタル技術を通して「つなぐ」。デジタル技術が進化するほど、多様な価値観への理解とその共有はいっそう進み、より強い共感でつながった効果的な共創が生まれてくるだろう。

おわりに

本誌では、5~10年先の未来像として、再生型ネットポジティブ社会の実現に向けた経済・社会・環境のリジェネレーションを取り上げた。「共創・共生・成長とガバナンス」の視点にデジタル技術を効果的に掛け合わせることで、新たな価値の創出と循環が実現し、さまざまな「より良く」が生み出される。デジタルコモンズのような共有と共創によるオープンイノベーションの場を活用することも助けとなるだろう。多様な問題をはらむこれまでの社会経済システムは、さまざまなリジェネレーションの取組みが進められる過渡期を経て、「より良く」が持続的に創出されるネットポジティブ社会へ変革されていく。一人一人が輝く優れた共創が一つでも多く生まれることを願ってやまない。

- *Technology Foresightは、BIPROGY株式会社の登録商標です。

- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。