1章 再生型ネットポジティブ社会とリジェネレーション

「リジェネレーションによる再生型ネットポジティブ社会」とは、目指すべき未来としての「持続可能な社会」を一歩進めた世界である。その社会像を共有したうえで、実現に向けたデジタル技術の役割について述べていく。

リジェネレーションが推進する再生型ネットポジティブ社会

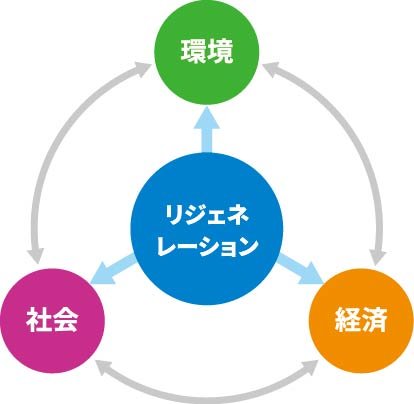

再生型ネットポジティブ社会とは、社会問題の解決と地球環境の回復が進み、同時に経済成長が実現している社会である。言い換えれば「経済的価値・社会的価値・環境価値が相互に関連し合いながら総合的に増大し続ける『三方良し』の社会」と定義できるだろう。その推進力となるのが、既存のシステムやリソースの再生・洗練化=「リジェネレーション」である(図1)。同社会では、デジタル技術を介して多様なステークホルダーがつながり、諸問題の解消(ネットゼロ)を超えた「もっと良く」が持続的に遂行されている。

経済・社会・環境の全てが良好である「三方良し」の社会では、デジタル技術の活用により人や物、企業、コミュニティ、環境がつながり、それぞれが持つアセット(資産)を活用した新たな価値が生み出される。

【経済】企業活動における生産性向上と事業機会の創出が実現

企業はAI、ロボット、デジタル空間等の活用で生産性を向上させ、またデジタル空間上に新たな事業機会を見出している。人はこれまでよりも高い価値を生み出す仕事をしている。

【社会】ライフスタイルの選択肢拡大、つながることでの価値共創が実現

デジタル技術により時間的・空間的・身体的な制約が低減し、個々が望む働き方や暮らし方の選択が可能になる。また同じ志向や嗜好を持つ仲間を集めることが容易になり、社会的価値の共創が活発化している。

【環境】環境再生を重視したネイチャーポジティブ経営が実現

企業経営における配慮の重点が、環境への負荷を低減させることから、環境を再生し回復軌道に乗せること(ネイチャーポジティブ)へとシフトし、その取組み姿勢や実績が市場・投資家の重要な評価基準になっている。

なぜリジェネレーションなのか

リジェネレーションが目指すのは、社会へのネガティブな影響を減らすことに留まらず、経済的価値・社会的価値・環境価値を高めることで三方を「より良く」することである。そのためリジェネレーションは、人・物・社会・地球の間に新たなつながりを生み出す。その過程でさまざまなアセットの潜在的な価値が見出され、それらが組み合わされることでまた新たな価値が生み出される。価値はつながりを通して循環し、結果的に三方におけるネットポジティブが実現する。

例えば、地球環境に配慮したいと考える生活者が、暮らしの中でできる取組みとしてCO2排出量の少ない移動手段を選択したとする。その生活者は自らのアクションを通じて地球環境とのつながりを実感し、精神的な豊かさ=ウェルビーイングが高まる。一方、削減されたCO2は、スマホアプリを通して可視化されることで経済的価値となる。カーボンプライシングの運用により「伐採しない森林」がクレジット(排出権)となり得ることからも、環境や自然とつながることで新たな価値が生まれることがわかる。

デジタル技術のケイパビリティ

デジタル技術は、生態系や社会経済システム、さらには暮らしや働き方にまで深く入り込むことでリジェネレーションを可能にする。デジタル技術の力=ケイパビリティにより、人・モノ・サービスの「つながり」が生まれ、そこから新たな価値が創出される。社会経済システム全体は「最適化」されて生産性が向上し、その中を可視化された価値が循環する。人の感覚や能力も「拡張」され、仕事や暮らしにおける新たな体験や選択肢の享受、ウェルビーイングの充実が促進される。

つなげる

可視化とマッチング

需要や要望が可視化され、これまでは難しかったマッチングが実現することで新たな関係性が生み出される。CO2排出量データや健康状態データ等、従来は見えていなかった「もの」や「こと」を把握でき、新たな価値の創出が可能になる。

エコシステム形成

人・モノ・サービス、あるいは人と社会・環境がつながり、社会課題の解決に向けたエコシステムの形成が推進される。個別に運用されていたシステムがデータで連携されることによりアセットを持つステークホルダー同士がつながり、そこから新たな価値が創出される。

最適化する

最適化と自動化

デジタルツイン・AIの活用により、企業活動の意思決定やオペレーションが最適化される。ロボティクスによる自動化は、既存の業務プロセスを再構築して生産性を向上させる。リアル空間におけるさまざまな変化をデータで捉えることにより、経済活動の最適シナリオを予測・シミュレーションして、リアル空間にフィードバックすることができる。進化し続ける量子コンピューティングによる最適化やシミュレーションは、さまざまな変化へのリアルタイムな対応策検討や、複雑な構造を持つ物質の解析を可能にする。

拡張する

人間拡張(ヒューマンオーギュメンテーション)

ロボティクスやXR が、人の能力や物理的な存在の限界を拡張する。例えば遠隔作業・監視・操作は人が動作・認知できる範囲を押し拡げる。空間的制約により不可能だったアクションが取れるようになり、さまざまな産業・業界で「人ができること」の可能性が拡がる。また個々の能力拡張を目指し、仮想空間が技能獲得の場となっていく。

デジタルエクスペリエンス

デジタル空間での出会い、交流、コミュニケーションといった新たな体験は、これまでにない暮らし方や働き方を促進する。ライフスタイルの選択肢を拡げて自己実現を支援し、ウェルビーイングの充実や、より生き生きと暮らせる社会の実現を後押しする。

- *Technology Foresightは、BIPROGY株式会社の登録商標です。

- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。