サーキュラーエコノミーによりカーボンニュートラルを加速する

無駄なCO₂を排出させないよう資源を有効活用するためには、社会全体と連携してサーキュラーエコノミーシステムを形成する必要があります。

資源循環を促進する

資源循環によって削減されるCO₂排出

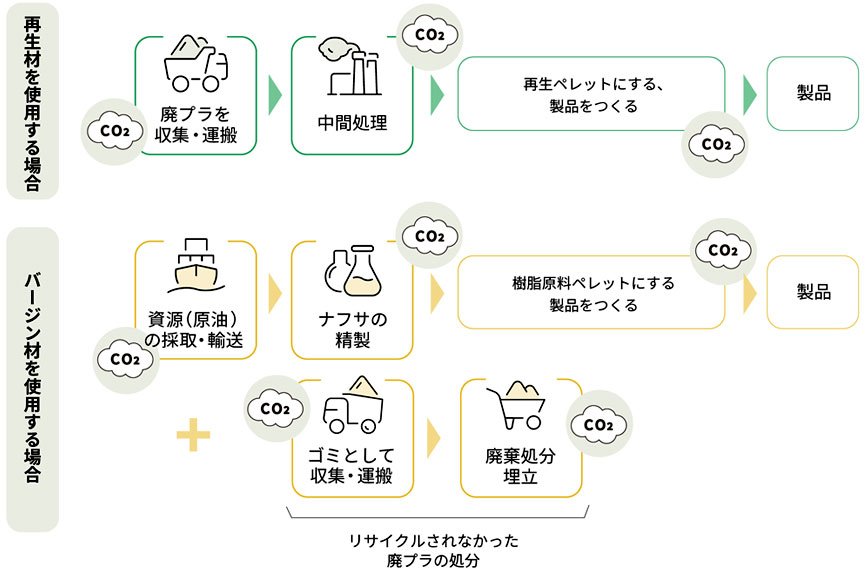

廃棄量を少なくしてリサイクル量を多くすることが、CO₂排出量削減へ繋がります。

特にマテリアルリサイクル(※)の加速が期待されるプラスチックリサイクルでは、資源循環の促進により大幅な排出量削減が見込めます。

■再生材、バージン材を用いて作られた製品の違い

※マテリアルリサイクルとは:廃棄物を製品原料として再資源化するリサイクルのこと

日本国内で高いリサイクル率を誇るペットボトルでは、リサイクルされたペットボトルは廃棄物処理された場合のペットボトルと比較し、約42%のCO₂排出量の削減効果がありました。

-

出典:PETボトルリサイクル推進協議会

資源循環を促進させるために

廃棄物が回収され、リサイクル処理された後に需要家が再生材を使用するためには、需要家による調達元の確保や検査の手間などの課題があり、再生材の流通量はまだまだ限定的な状況となっています。

再生材の回収・流通量を増やして、資源循環を促進するには、製品を製造する「動脈」と、消費された後に廃棄された製品を回収・再資源化する「静脈」が連携して再生材の回収・流通体制を整える必要があります。

BIPROGYグループでは動静脈の連携を加速させるため、静脈側のDX事業に取り組んでいます。

消費者と連携した仕掛けづくり

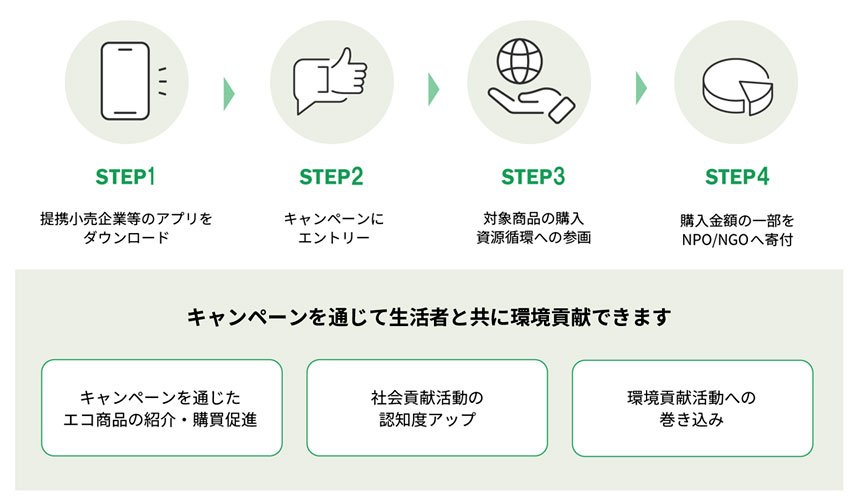

BIPROGYは、「その買い物には理由がある」をキーメッセージとするBE+CAUS(ビーコーズ)というプラットフォームを提供しています。

BE+CAUSとは

BE+CAUSとは、生活者が日頃のお買い物を通して地域貢献を提供するプラットフォームです。

企業や地域はBE+CAUSを活用することで、企業や地域は消費者と連携して日頃の購買からその地域での資源循環を促進し、結果としてカーボンニュートラルを加速させることが可能です。

BE+CAUSの内容

生活者は食品スーパーやドラックストアで買い物をすることで、その購買金額に応じて様々な社会課題解決活動に取り組む2,000団体以上のNPOに寄付したり、メーカーのSDGsの取組みに参加したりすることができます。

地域や小売企業と消費者が上記の活動を実施することで、地域におけるファン獲得に寄与します。

■消費者がキャンペーンに参加する流れ

トピックス

-

2023.1.31

ニュースリリース

BIPROGY イズミとサラダクラブがいつもの買い物を通じて資源をムダにしない循環型農業の取り組みを推進

-

2023.1.16

ニュースリリース

カーボンニュートラル実現のための環境価値活用セミナー(2023年2月14日(火)15:00~17:00)