感謝・称賛ツールによって従業員(社員)のエンゲージメントスコアが向上!

人的資本経営を加速させるために、エンゲージメントサーベイを実施する企業は年々増加しています。 しかし、結果スコアの読み解きや分析ができず、適切な組織改善アクションにつながらない企業も多く見られます。

感謝・称賛ツールによってエンゲージメントスコアが向上

BIPROGY株式会社(以下BIPROGY)では感謝・称賛ツールを活用しており、2024年度に実施した企業の従業員(社員)エンゲージメントスコアと感謝・称賛相関を分析・定量化する実証実験を実施しました。

その結果、感謝・称賛によってエンゲージメントスコアが向上することが確認できました。

調査概要

- 対象:

2024年度にBIPROGYが企業の従業員(社員)に実施したエンゲージメントサーベイ第1回と第2回のスコアが両方得られており、かつ、感謝・称賛ツールの利用が一定数ある組織(50組織) - 調査ツール:

エンゲージメントサーベイ(クアルトリクス合同会社)/感謝・称賛(PRAISE CARD® ) - 分析方法:

社会心理学博士である東京女子大学正木 郁太郎 准教授監修のもと、2つの異なる観点から分析を実施

①一定期間内の感謝・称賛の頻度と当該期間後のエンゲージメントスコアの相関係数を用いた分析

②当該期間前のエンゲージメントスコアの影響を除外した、偏相関係数を用いた分析

組織長の組織を越えた越境行動がエンゲージメント向上の要

今回の実証実験では、「PRAISE CARD」を積極的に利用している組織は、「関係の質(*インクルージョンスコア)が向上しやすくなる」、「失敗を許容する文化が醸成されやすくなる」、「パーパス浸透がしやすくなる」といった結果が出ました。

*インクルージョン:多様な人々が尊重し合い、それぞれの個性を生かし社会や組織の一員として活躍できる状態

PRAISE CARDを積極的に利用している上司がいる組織

- インクルージョンの得点が高くなる

- イノベーション、チェンジマネジメントの得点が高い傾向がある

- 「仕事で達成感を得ている」のスコアが高くなる

PRAISE CARDを積極的に利用している組織

- パーパス浸透の得点が高くなる

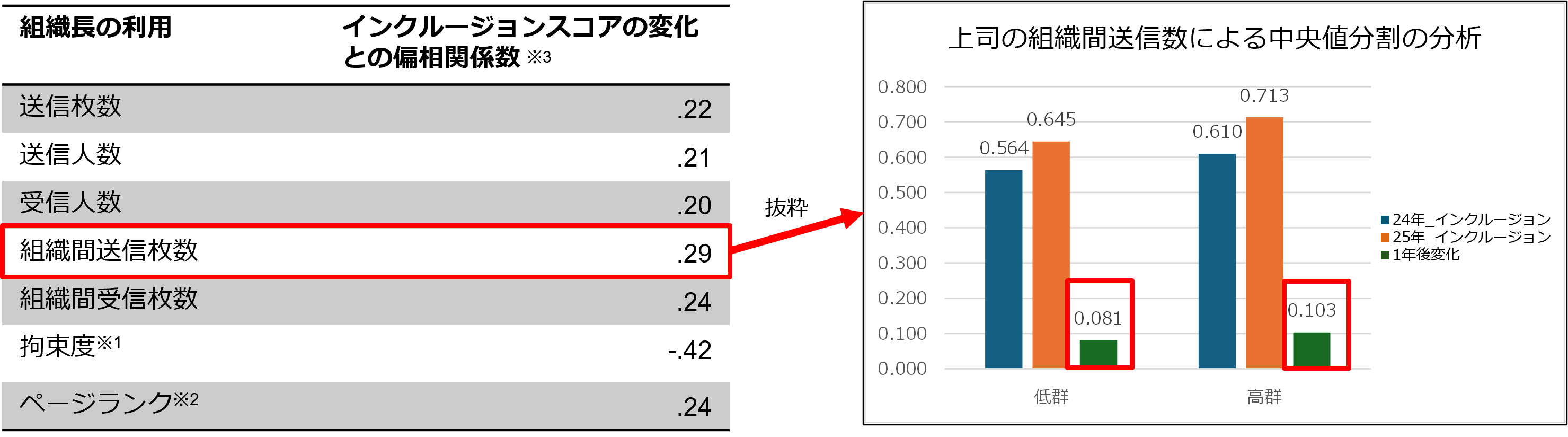

組織長のPRAISE CARD利用とインクルージョンスコアの変化との偏相関

※2 ページランク:リンクの多さと重要性を考慮してノードの影響力を評価する指標

※3 組織における人の心理や行動にはさまざまな要因が影響するため相関係数は小さくなりがちである。特にPRAISE CARDのような「行動」を含む場合、相関係数 0.16 程度が「中程度の相関」の基準と考えて問題ない

上司がPRAISE CARDの送信を活発に行っていたり、より多くの人にカードを贈っている組織ほど、インクルージョンの得点が向上していました。特に、上司が越境的にカードを送受信(組織間送信枚数/受信枚数)し、当社ネットワーク内での影響力(ページランク)が強いほど、インクルージョンと正の相関が確認できました。一方で、閉じたネットワーク内に留まる(拘束度が高い)場合は、インクルージョンのスコアが低くなる傾向があります。また、受信人数との相関は見られましたが、受信枚数との相関はあまり見られなかったことから、上司がどれだけ多くの人とポジティブな関係構築をできているかが重要であると推測できます。

Strengthの多様性

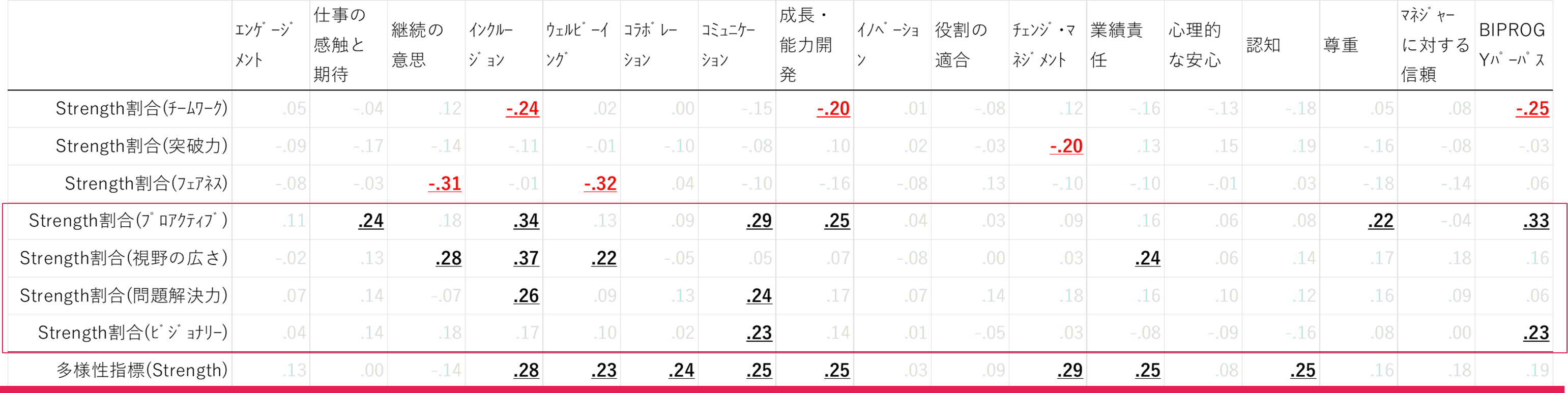

また、多様なStrength*を持つ人が集まる組織ほど、さまざまなエンゲージメントスコアが高くなることも明らかになりました。

*Strength:PRAISE CARDでは、全部で7種類(①チームワーク ②突破力 ③フェアネス ④プロアクティブ ⑤視野の広さ ⑥問題解決力 ⑦ビジョナリー)のStrengthを可視化します

Strengthとエンゲージメントスコアの偏相関

- プロアクティブ、視野の広さ、問題解決力、ビジョナリーなどの平均値が高いと、エンゲージメントスコアが高くなる

- 多様なStrengthを持つ人が集まる組織ほど、さまざまなエンゲージメントスコアが高くなる

多様性指標(Strength)は、インクルージョンやウェルビーング、コラボレーション、コミュニケーション、チェンジマネジメント等の幅広いエンゲージメントサーベイ項目との間に偏相関が確認できました。

昨今はダイバーシティ推進の文脈で、組織を多様な個性を持つ人材で構成することが望ましいという議論もあります。これを踏まえると、Strengthは文字通り人材によって異なる「強み」や「個性」を表しており、互いに異なるStrengthを持つメンバーが多く揃う組織の方が、似たようなStrengthを持つメンバーだけが集まる組織よりも、エンゲージメントスコアが高まる可能性があると推察できます。

BIPROGYの人的資本マネジメント

BIPROGYでは「事業成長を支える基盤となるマテリアリティ」として、「新たな未来を創る人財の創出・強化とダイバーシティ& インクルージョンの進化」を掲げています。そのKPIの1つとして「エンゲージメントサーベイにおける働きがいと働きやすさに関連する 要素の平均スコア」を設定しています。

今回の実証実験では、PRAISE CARDを用いた感謝・称賛は、「働きがい」「働きやすさ」の向上に対して多面的に寄与することも見いだしました。

まとめ

これまでの組織マネジメントでは、仕事なのだからと割り切って合理的に判断しなければならないという「ドライ」な側面が求められてきたため、職場での感謝・称賛に不慣れな人は少なくないでしょう。

しかし、人間は感情に引きずられる生き物なので、仕事だからといってドライになりきれるわけではなく、「感情」の側面の重要性は誰もが感じているはずです。

そこで、今回の実証実験のようにツールを活用し組織における感謝・称賛のハードルを下げ、「感情」の側面をうまく引き出すことは、解決策の1つとなります。

「PRAISE CARD」は、これまで可視化が困難であった感謝・称賛という感情面の実態をデータで定量的に捉えることができるため、エンゲージメントサーベイ結果のような他分析データとの掛け算によって、組織や個人の解像度をより高めることが可能になります。

今回の調査では、エンゲージメントスコアと感謝・称賛の相関を分析・定量化することで組織改善における感謝・称賛の効果を可視化することができました。今後、多くの企業における組織改善アクションの1つとして、感謝・称賛が位置づけられることを期待します。

■PRAISE CARDとは

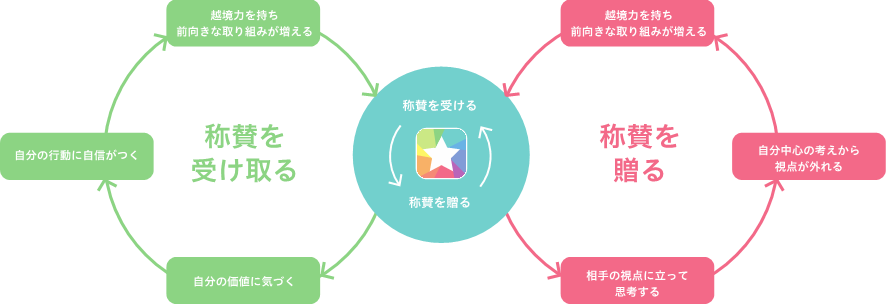

「称賛」を通じて組織の成功循環を創り、エンゲージメント向上を支援するアプリサービスです。

感謝・称賛は誰にでもできるシンプルな方法ですが、「する側」「される側」の双方にとって大きな価値があります。誰かを感謝・称賛「する側」は相手をよく見なければならず、自然と俯瞰した広い視野で物事を捉えるようになり、「される側」は自分の行動に自信が持てるようになるが自分からも感謝・称賛することで、「周りと自分」という視点から自己理解を深め、より深く自身の強みを知ることにつながります。

また、相手のことをよく見て考えていると「良いところを見つけてあげたい」という気持ちが生まれ、仕事を通じて「他の人のためになることをしたい」や「誰かを助けたい、誰かに良い影響を与えたい」という利他的モチベーションが高くなります。

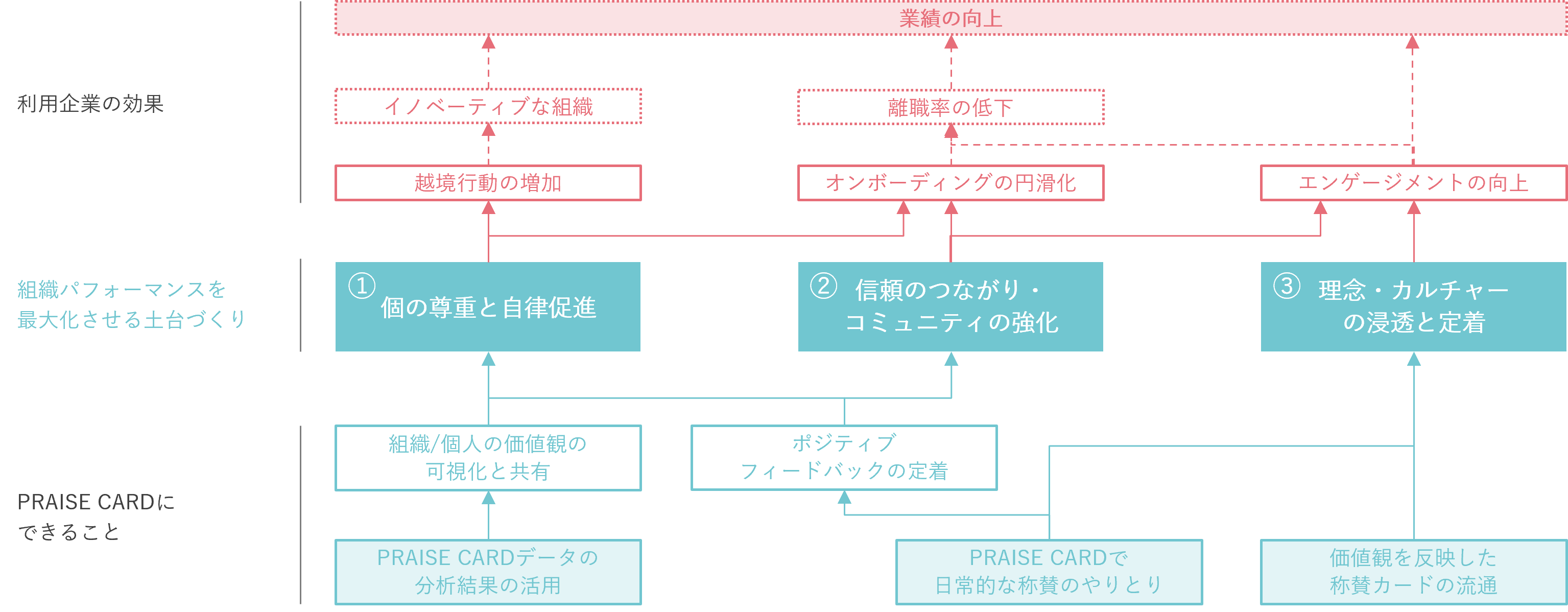

PRAISE CARDは、定性的になりがちな「称賛の効果」を、実データをもとに定量的に表すことが可能です。「称賛カードを贈る」、「称賛カードを貰う」という非常にシンプルなやり取りとそのデータ分析を通じて、【個の尊重と自律促進】【信頼のつながり・コミュニティーの強化】【理念・カルチャーの浸透と定着】を後押しし、エンゲージメント向上や離職率の低下、業績向上につなげるための企業・組織パフォーマンスを最大化させる土台づくりに貢献します。