事例紹介

Microsoft SharePoint Server 2010、Exchange Server 2010、Lync 2010

を活用し、グローバル標準の情報共有基盤を構築

旭化成株式会社 様

ソリューション、製品・サービス

2012年12月26日

旭化成様は、グローバルビジネスの加速を見据え、持株会社およびグループ会社8社、約2万6000ユーザーが利用する情報共有環境を一新。

高い可用性を実現したメッセージングシステムとガバナンスを考慮したポータルシステムを稼働させた。

システムの概要

システムの名称:新情報共有基盤

システム概要:「Microsoft SharePoint Server 2010」

:「Microsoft Exchange Server 2010」

:「Microsoft Lync Server 2010」

:「Microsoft Windows® Active Directory® Rights Management Services」

による大規模情報共有基盤

導入期間:20カ月(2010年10月〜2012年5月)

システムユーザ数:約2万6000名

マイクロソフトプロダクトSIサービス

2000年のマイクロソフトとの戦略的なアライアンスの確立後、Microsoft .NET Frameworkを利用したミッションクリティカルシステムSI事業など、さまざまな協業プログラムを推進してきたBIPROGY。その強力なアライアンスを背景に、多くの企業にMicrosoft SharePoint Server、Exchange Server、LyncなどMicrosoft Information Worker製品を活用したSIサービスを推進している。BIPROGYのマイクロソフトプロダクトSIサービスは、さまざまな業種のお客様に提供してきた実績とノウハウを活かし、上流コンサルティングから、情報系システムの設計・構築、運用支援、保守サービスまでを一貫して提供できることが特徴となっている。

ビジネス概要

「健康で快適な生活」と「環境との共生」の視点で、"昨日まで世界になかった"価値を提供

「世界の人びとの"いのち"と"くらし"に貢献すること」をグループ理念に、新たな価値創造に取り組む旭化成グループ。繊維関連事業を主体に成長を遂げた創業時を経て、1950年代からは事業の多角化を積極的に図り、日本経済の発展に歩調をあわせてビジネスを拡大してきた。現在は、「ケミカル・繊維事業」、「住宅・建材事業」、「エレクトロニクス事業」、「ヘルスケア事業」の4領域で総合的な事業を展開し、グループの中核となる、旭化成ケミカルズ、旭化成せんい、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成エレクトロニクス、旭化成イーマテリアルズ、旭化成ファーマ、旭化成メディカル、ゾール・メディカルの9事業会社が、環境変化に応じて自立した経営を行っている。世界規模で経済や社会の変化が起こり、新興国を中心とした世界経済の構造変化が企業活動に大きな影響を与える中、旭化成グループは2011年度に中期経営計画「For Tomorrow2015」を策定。「社会の変化を先取りし、『健康で快適な生活』と『環境との共生』の視点で"昨日まで世界になかった"価値を提供すること」を基本コンセプトに、9つの事業会社が一体となって「グローバルリーディング事業の展開」と「新しい社会価値の創出」を追究している。

ユーザープロフィール

旭化成株式会社

設立:1931年(昭和6年)5月21日

資本金:1,033億8,900万円

従業員数(連結):25,409名(2012年3月31日現在)

本社所在地(東京):東京都千代田区 神田神保町1-105

神保町三井ビルディング

事業内容:旭化成グループの持株会社として、化学、住宅、

エレクトロニクス、医療などのビジネスを行う事業会社を統括

旭化成株式会社

情報システム部

部長

市原 格 氏

旭化成株式会社

情報システム部

課長

高橋 正彦 氏

AJS株式会社

IT基盤事業部 企画営業部

主査

岸 健一 氏

本事例に掲載された情報は、取材時点のものであり、変更されている可能性があります。なお、事例の掲載内容はお客様にご了解いただいておりますが、システムの機密事項に言及するような内容については、当社では、ご質問をお受けできませんのでご了解ください。

導入の背景とねらい

グローバル型事業の拡大とグループシナジーの創出

旭化成様が社内の情報共有基盤としてこれまで利用していたグループウェアは今から12年前の2000年に導入された。事業の多角化によって希薄化した社内コミュニケーションを活性化させ、情報連携を密にすることが目的だった。2003年に分社化し、持株会社と7つの事業会社(当時)からなるグループ経営体制に移行した後も、グループウェアはグループをつなぐコミュニケーションツールとして重要な役割を果たしてきた。しかし、時間の経過につれてグループウェアの老朽化が進み、時代のニーズにもマッチしなくなりつつあった。そこで旭化成様は、システムの更改を機に、新たな情報共有基盤の導入を決断する。情報システム部 部長の市原格氏は導入の目的を次のように説明した。

「狙いのひとつはグローバル対応です。旭化成グループは、アジア、北米、ヨーロッパを中心に15カ国、約60拠点で海外展開を図っています。しかし、各国個別に構築された従来のグループウェアでは、拠点間のシームレスなコミュニケーションが困難であり、統合的に管理することができません。そこで国内と海外拠点間で情報をリアルタイムに連携することを目的として、グローバルスタンダードであり、多言語に対応するプラットフォームの導入プロジェクトをスタートしました。また、持株会社制をとる旭化成においては、グループシナジーの創出も重要な課題です。分社化によって遠心力が働き、各事業会社が個々の収益性を意識するようになりましたが、旭化成としての「軸」がぶれては意味がありません。今後事業のアジリティを生かしながらビジネスを拡大していくためには、足回りとなるコミュニケーション機能を強化しておく必要がありました」

情報セキュリティの強化も課題のひとつだった。情報システム部 課長の高橋正彦氏は「今後のグローバル事業拡大のため、情報セキュリティを高めることも狙いのひとつでした」と振り返る。

選定理由

グローバルスタンダードなプロダクトと経験に裏打ちされた構築技術

新たな情報共有基盤の導入を検討した旭化成様は、複数のソリューションの中から、マイクロソフト製品を選択した。選定の理由を高橋氏は「ハイスペックな情報系プラットフォームを作るため」と明かした。その真意についてAJS株式会社 IT基盤事業部 企画営業部の岸健一氏は次のように補足する。

「最大の理由は、国内、海外問わずどこでも通用するグローバルスタンダードなシステムだからです。ユーザーインタフェースに関しても、各プロダクト共通した画面で提供され、なじみの深いWord、ExcelなどのMicrosoft Office製品も違和感なく使いこなせます。こうした敷居の低さと、将来性の高さを総合的に評価しました」

マイクロソフト製品のメリットについて高橋氏は「10年間のサポートが保証されることは、企業ユースとして大きなメリットです。また、グローバルスタンダードであるがゆえ

に、将来的に海外拠点に展開する際も、製品説明を省いて、ユーザーがすぐにコミュニケーションを開始できます」と説明する

旭化成様は、新情報共有基盤にマイクロソフト製品を選定後、構築支援パートナーにBIPROGYを指名した。

「ベンダー選定の時間が限られていた中で、BIPROGYは実績、経験の面で申し分ありませんでした。BIPROGYの担当者と対話を重ねる中で、相当数の実戦経験に裏打ちされたスキルとノウハウがあることが理解できたため、迷うことなくパートナーに選定しました」

複数のベンダーにRFPの提出を依頼した中で、具体的な活用方法から導入後の運用まで踏み込んだBIPROGYの姿勢もポイントとなっているという。

「システムを導入して終わりではなく、その後のコンテンツ作りや教育まで幅広い知見を持っていることを評価しました。特にSharePointについては、旭化成グループ内にノウハウが乏しく、使いこなすことに一抹の不安がありました。その中で、「掲示板はこのように使えばいい」といったことまで詳しく話が聞けたことで不安が払拭されました。」

導入効果

約2万6000人が利用する情報共有基盤をトラブルなく稼働

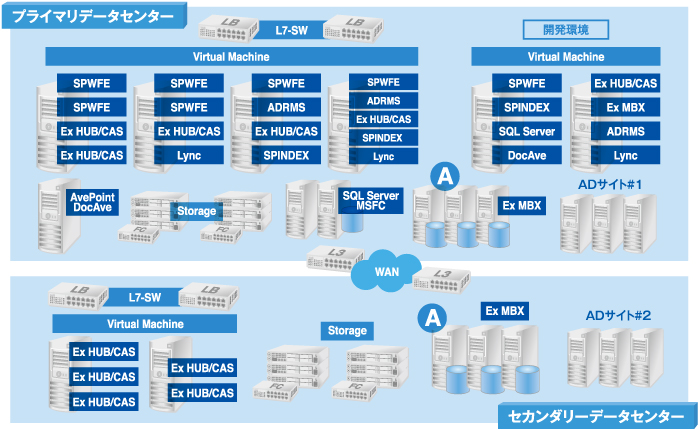

2010年10月に始まったプロジェクトではまず、Microsoft® SharePoint®によるポータルシステムに関してワークショップ形式の上流工程を実施。プロジェクトゴールの設定から、サイトやコンテンツの構成まで、旭化成様内の文化や状況に合わせて情報共有環境のグランドデザインを固めた。この工程は、日本マイクロソフトを含む総勢約20名で実施され、旭化成様、AJS様、BIPROGYの3社で意思統一を行うことができた。その結果、方向性がぶれることなく、その後要件定義に続くプロジェクトは円滑に進んだ。また、メッセージングシステムでは、Microsoft Lync®によるインスタントメッセージ、プレゼンス情報等の新しいコミュニケ—ション形態を提供、Microsoft Exchange では、DAGによるActive-Activeの遠隔地クラスター構成を採用し、災害対策を考慮した高可用性構成としている。

これらのシステムを稼働させるインフラは、AJS様が提供する仮想化技術を用いたプライベートクラウド環境を利用。適切なサイジングのもと、約2万6000ユーザーが利用する大規模情報共有基盤を構築した。

4つのマイクロソフト製品を同時に導入するプロジェクトの中で、大きなポイントとなったのが、メールソフトの使い方を中心としたユーザー教育だ。旭化成と事業会社8社の約2万6000ユーザーが一斉に新しいシステムに切り替えるため、教育は徹底して行わなければならなかった。高橋氏は「情報共有基盤の中でも、メールはあらゆる業務に欠かせないコミュニケーションツールです。そのため、メールの移行については社員全員に周知徹底させ、移行初日からトラブルなく使えるようにする必要がありました」と語る。

具体的には、国内拠点46カ所で全500セッションの講義を2段階に分けて実施し、自由参加で集めた延べ7000人の社員に専門スタッフが懇切丁寧に指導。また、メールの一斉切替を知らせるカラフルなポスターを作成して事業所の壁に張り出したり、専用のDVDとマニュアルをセットにした移行キットを、キャラクターがデザインされた封筒に入れてユーザーに配布したりするといった社内プロモーションを実施し、システム切替を大々的にアピールした。さらに、移行専用のサポートセンターを立ち上げ、プロジェクトメンバーとサポートセンターが連携して、ユーザーへの手厚いサポートを実施した。

また、SharePointへのサイトの移行にあたっては、情報共有のルール、利用するテンプレート・機能の標準化を行うことにより、利便性と管理効率を考慮したガイドラインを作成した。

こうした努力が実り、新情報システムが本稼働を迎えた2012年5月19日は全くトラブルが起こることなく1日を終えた。プロジェクトの成功要因について市原氏は「構築にあたってカスタマイズは一切行わず、現場を説得して標準機能のみを利用する方針を貫いたことと、旭化成グループの一人ひとりが前向きに協力してくれたことです」と語った。そこにはトップの強いリーダーシップとユーザーの意識改革があったことは間違いない。本稼働から2カ月経った現在(取材時)、コミュニケーション、ポータル・フォーラム、機能などが順調に稼働していることに対する評価は高い。

SharePoint上でのサイト開設も、既に400を超える申請があり、新情報共有基盤に対する期待が伺える。

「情報システム部門では、基幹系システムの更改に関するサイトを立ち上げて、情報交換やスケジュール管理に活用しているほか、会議資料を共有してペーパレスを実現しています」(市原氏)

システム構成

今後の展望

既存事業の高度化と新規ビジネスの創出

旭化成様では今後、各事業会社の既存サイトを順次Microsoft® SharePoint®に移行し、2012年度内の統合を目指す構えだ。

「現在、旧サイトの移行計画に関して、各事業会社にヒアリングを重ねています。移行に不安を抱えている部門に対しては、基礎的な講習を行うなどしてフォローしていくほか、AJSにおいても移行サービスを用意し、サイトの移行から新規の構築まで支援していきます」(高橋氏)

またSharePointで構築したサイトを、実際の業務に活用していくことも早急の課題だ。

「今後は、情報共有だけでなく、業務を活性化させる方法を考えていきたいと考えています。例えば、生産管理システムと連携してアウトプット情報をポータル画面上に表示したり、売上情報を『見える化』して社員のモチベーションアップにつなげたりするなど、SharePointには期待しています」(高橋氏)

グローバル展開については、フェーズ2、3のプロジェクトで対応していく方針だ。市原氏は「小規模な拠点が多い海外は、ネットワーク環境も十分に整備されていない事業所が点在しています。その中でグループウェアを導入するためにはまずネットワークを強化したうえでActive Directory環境を整備する必要があり、今後のグループ戦略を意識しながら、検討していきます」と語った。

今回導入した新情報共有基盤は、旭化成グループの情報プラットフォームとしてさらなる発展が期待できそうだ。

- *Microsoft、SharePoint、Lync、Windows、Active Directoryは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- *Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

- *その他記載の会社名、製品名およびシステム名は、各社の商標もしくは登録商標です。

- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。