CAREERキャリア紹介

スクラムマスターとして

チームをまとめ

プロダクトLabでの

開発を成功させる

M.YOSHIDA

金融ビジネスサービス第一本部 プロダクトLab2008年入社

- #新卒入社

- #入社10年以上

- #プロダクトエンジニア

- #金融

ROLES

※2021年12月取材時点

プロダクトLabという

新しいチャレンジを担う

私の最初の配属は金融系の部署で、あるディーリングシステムに関連するアプリケーション開発を担いました。お客さまと対話しながらモノづくりを進めるのは楽しく、そのまま数年間キャリアを積みました。その後、インフラ領域も担当することになり、ITエンジニアとして働くことの魅力を感じながら、フルスタックのエンジニアを目指したいと考えるようになりました。間もなく部署を移り、3,200人月という非常に規模の大きいプロジェクトでアーキテクトリーダーを任されました。この時は「やりきれるだろうか?」と不安でしたが、自分を変えていくチャンスをもらったと思い引き受けました。実際、非常に大変だったのですが、プロジェクト管理のスキルやモダンな開発技術を新たに身につけることができました。自分を進化させたいというスタンスでいれば、成長の機会と新しい舞台がつかめる――そう思いました。

アジャイル開発で求められるのは

常に考え続けること

1年前、発足と同時に所属したプロダクトLabは、私にとってこれまでのチャレンジが引き寄せた新しい挑戦の舞台だといえます。プロダクトLabは、従来のシステム開発ビジネスに加えサービスビジネスを積極的につくり出していこうという当社の新しい取り組みのために組織されたチームで、ビジネスサービス部門内の各組織に設けられています。私は金融ビジネスサービス部門のプロダクトLabに所属し、脱炭素社会の実現に向けた国のクリーンエネルギー戦略の実行を支えるプロダクト開発を担っています。

国としての大きな政策目標は示されていますが、誰に向けてどのような機能をもったシステムをつくるのかということについては、ほぼゼロに近いところからの構築です。また、アジャイル開発という、これまでのキャリアではあまり扱っていない開発手法を採用し、そのスクラムマスターを務めるという点でも大きなチャレンジでした。アジャイル開発は、いかに良いものにしていくのかを常に考え続けなければなりません。ゼロスタートで「こっちかな」「いやこっちだろう」と一つ一つ考え、進路を選び、それを短期間で検証しながらメンバー一人一人がさらに考え、会話を重ねながら進めていきます。常に計画をブラッシュアップしながら進めていく手法は非常におもしろく、プロジェクトを担いながら、私自身の新たなスキルとしてしっかりと身につけたいと考えてきました。

いつでも高いハードルを

飛ぶ準備をしておく

それがいかに高いハードルであっても飛ばなくてはいけないときがきます。その時に飛びに行ける準備があるかどうかが重要だと思います。私がアプリ開発を担い、インフラの構築を担当し、巨大なプロジェクトのアーキテクトリーダーを務めたのは、自分で計画したステップではありません。しかし、目の前の課題解決に向けてこれまでの経験が味方し、次に飛ぶ準備へとつながっていきました。自分を変革し続けること、その意思を常に持っていることが大事なのだと改めて感じます。

20代の頃、上司から言われた「30代のうちに自分の代表作をつくれ」というメッセージが今の私のテーマです。今私が所属するプロダクトLabは、当社が、従来のシステム開発ビジネスから、サービスビジネスとの両輪でたくましく前進する会社に変わろうとしていることの一つの現れです。その活動を強化し、社内外に大きく広げていくのは、私個人の目標であると同時に組織的な目標でもあります。変わっていこうとする会社の先頭で、このハードルを超えていきたい。今の担当業務で成果を出し、新たなサービスビジネス創造のモデルケースになり、同時にそれを自分の代表作にしていきたいと思っています。

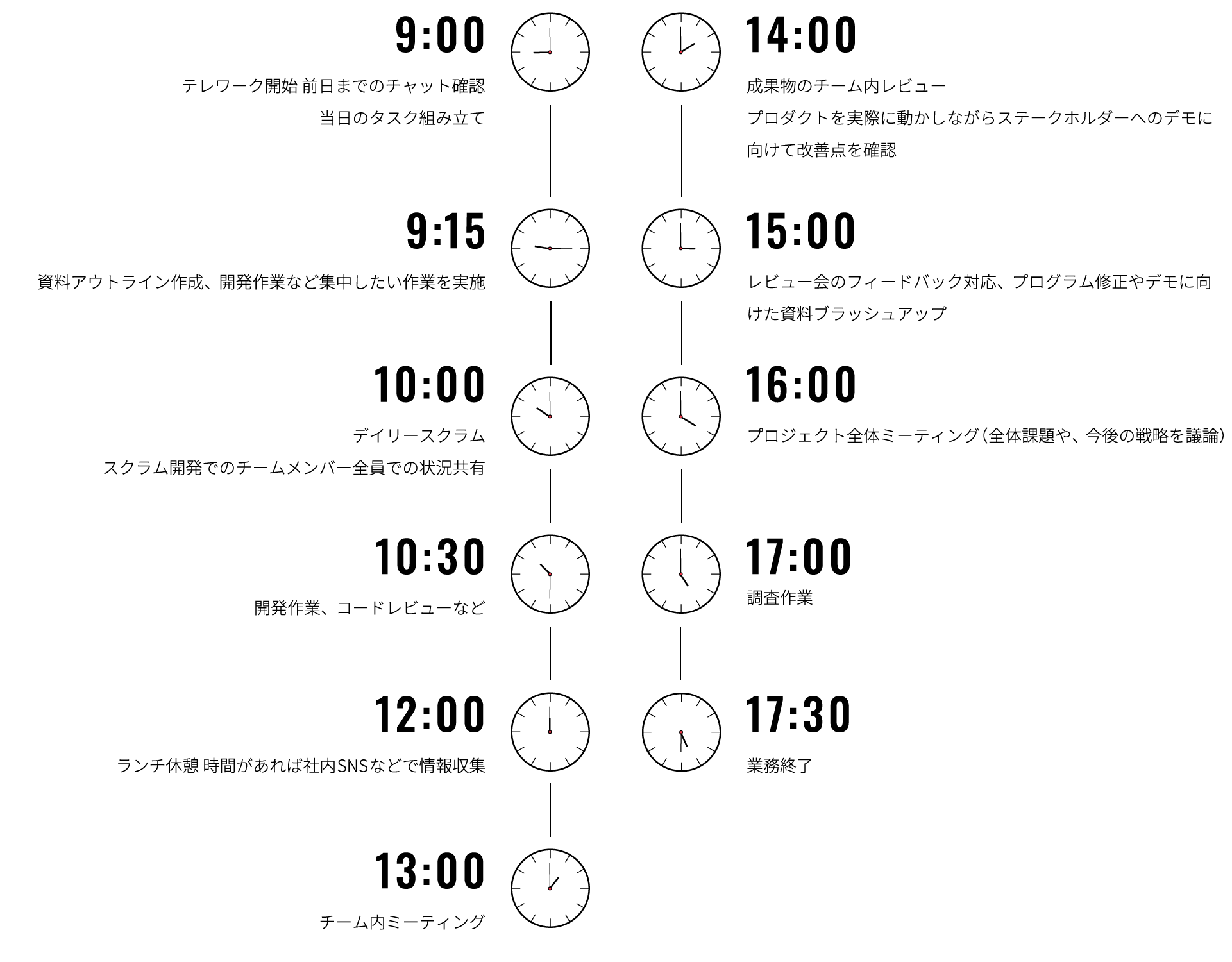

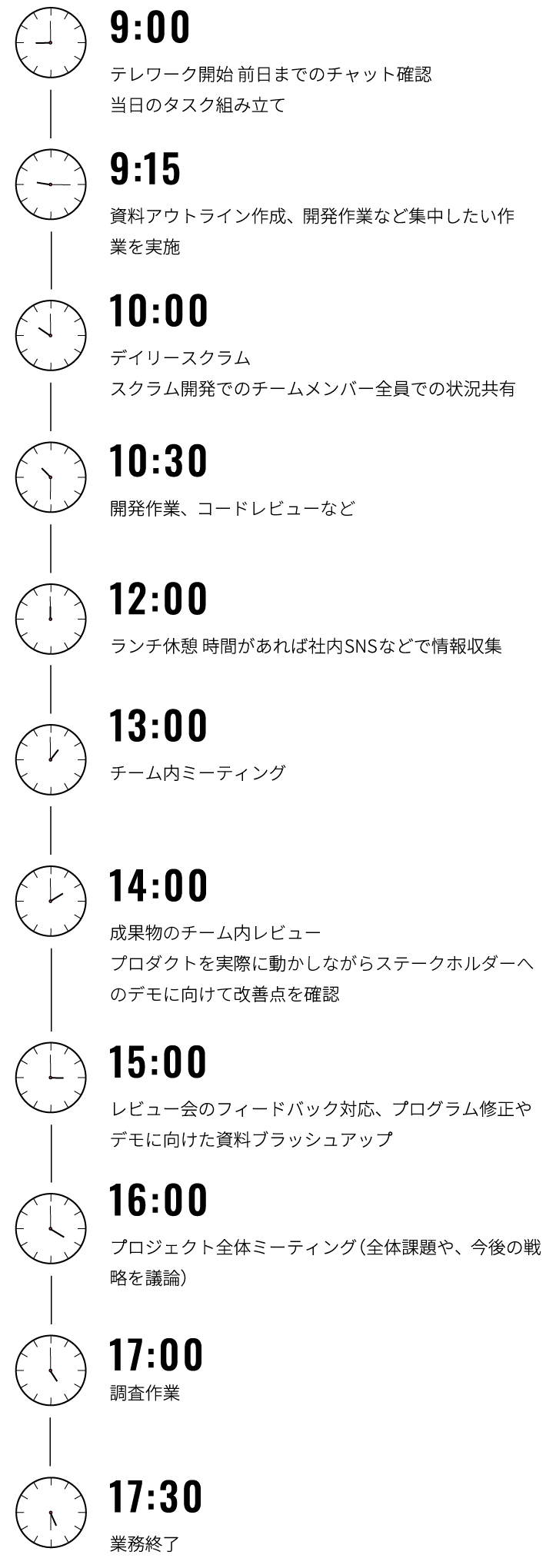

1DAY SCHEDULE

1日の流れ